Als Pflegemama von zwei Kindern mit schwieriger Vorgeschichte und einem leiblichen Sohn habe ich mir in stressigen Situationen schon oft die Frage gestellt: Was ist eigentlich ‚gute Erziehung‘? Mache ich alles richtig? Sollte ich doch strenger sein?

Oder: Reicht Liebe und Knuddeln allein? Die Wissenschaft sagt: Nein, es braucht mehr.

In diesem Artikel zeige ich dir nicht nur, was die aktuelle Kinderpsychologie (wie Gershoff, Sanders oder Kazdin) rät, sondern wie wir diese gewaltfreien Methoden in unserem chaotischen Familienalltag wirklich leben.

Inhaltsverzeichnis

- 1) Darf man Kinder hauen? (Was Studien zu körperlichen Strafen sagen)

- 2) Schadet es, wenn ich mit meinem Kind böse rede? (Psychische Gewalt)

- 3) Sollte man Kinder einfach „machen lassen“? (Der permissive Stil)

- 4) Braucht gute Erziehung einen Plan? (Evidenzbasierte Programme)

- 5) Sollte ich mein Kind loben? (Positive Verstärkung richtig nutzen)

- So verwende ich diese vielen Studien im Alltag mit Pflegekindern

- Fazit: Gute Erziehung setzt auf Wissenschaft statt nur auf Bauchgefühl

- Quellen

1) Darf man Kinder hauen? (Was Studien zu körperlichen Strafen sagen)

Ich würde es am liebsten laut in die Welt hinausschreien: Hört bitte auf, euren Kindern wehzutun! Egal ob körperlich oder seelisch – Gewaltfreiheit ist das absolute Fundament guter Erziehung.

Doch die Realität in Deutschland sieht leider oft noch anders aus. Es gibt immer noch zu viele Eltern, die einen „Klaps auf den Po“ oder eine Ohrfeige als normales Mittel sehen – oft nach dem veralteten Motto: „Hat mir ja auch nicht geschadet“.

Andere Eltern wollen eigentlich gar nicht hauen, aber in Momenten purer Überforderung und Wut rutscht ihnen die Hand aus, auch wenn es ihnen Sekunden später furchtbar leidtut.

Egal ob aus Überzeugung oder aus Verzweiflung: Körperliche Gewalt ist in Deutschland gesetzlich verboten – und das aus gutem Grund.

Die Wissenschaft spricht hier eine knallharte Sprache. Es ist seit Jahrzehnten erforscht, ob körperliche Strafen irgendetwas bringen. Das Ergebnis einer riesigen Meta-Analyse [1] ist erschütternd: Ein „Klaps“ oder Hauen schadet Kindern ähnlich stark wie schwerer körperlicher Missbrauch.

Studien zeigen die langfristigen Folgen von körperlicher Gewalt

Hunderte Studien zeigen, wie körperliche Gewalt Kindern langfristig bis ins Erwachsenen-Alter hinein schadet:

- Kinder hören weniger: Entgegen dem Mythos führt Hauen nicht zu mehr Gehorsam. Kinder neigen langfristig weniger dazu, Regeln zu befolgen. (Gershoff, 2002; Gershoff & Grogan-Kaylor, 2016a).

- Mehr Aggression: Wer geschlagen wird, lernt zu schlagen. Es gibt einen direkten Zusammenhang zu erhöhtem aggressiven Verhalten bei Kindern.(Gershoff, 2002; Gershoff & Grogan-Kaylor, 2016a; Larzelere & Kuhn, 2005).

- Mehr Verhaltensprobleme: Kinder zeigen häufiger Verhaltensauffälligkeiten (Ferguson, 2013; Gershoff, 2002; Gershoff & Grogan-Kaylor, 2016a).

- Mehr psychische Gesundheitsprobleme: Es gibt ein erhöhtes Risiko für Depressionen und Angststörungen (Ferguson, 2013; Gershoff, 2002; Gershoff & Grogan-Kaylor, 2016a).

- Niedrigere kognitive Leistung: Kinder können in ihrer geistigen Entwicklung beeinträchtigt sein (Ferguson, 2013; Gershoff & Grogan-Kaylor, 2016a).

- Schlechtere Eltern-Kind-Beziehung: Die Qualität der Beziehung zwischen Eltern und Kind kann leiden (Gershoff, 2002; Gershoff & Grogan-Kaylor, 2016a).

- Höheres Risiko für körperliche Verletzungen oder Missbrauch: Die Grenze zwischen Bestrafung und Missbrauch kann verschwimmen (Gershoff, 2002; Gershoff & Grogan-Kaylor, 2016a).

Körperliche Strafen verändert das Gehirn

Es geht sogar noch tiefer: Harte körperliche Bestrafung wirkt sich direkt auf die Gehirnentwicklung aus. Forschungen [3] zeigen, dass Erwachsene, die als Kinder häufiger geschlagen wurden, Veränderungen in jenen Hirnbereichen aufweisen, die für Selbstwahrnehmung und Empathie zuständig sind. Eine Untersuchung von über 11.000 Kindern [2] zeigte zudem: Wer im Kindergartenalter geschlagen wurde, fiel bis zur dritten Klasse deutlich häufiger durch aggressives Verhalten auf.

Was ist das Fazit der Forschung?

Körperliche Strafen oder andere Arten des Grob-seins und Weh-tuns machen das Verhalten nicht besser, sondern schlechter. Gute Erziehung braucht keine Härte. Sie braucht Klarheit, Konsequenz und Wärme. Und niemals Gewalt.

Was ist die beste Alternative, wenn du merkst, dass du kurz vor dem Ausrasten bist?

Bevor die Sicherungen durchbrennen (bei dir oder deinem Kind), helfen kurze Auszeiten, sogenannte Time-Outs. Sie sind die wissenschaftlich empfohlene „Notbremse“, um eine eskalierende Situation sofort zu unterbrechen und Gewalt verlässlich zu verhindern. Statt laut zu schimpfen, zu schreien oder zu schlagen, drückst du damit die Pause-Taste für alle Beteiligten.

Braucht man Time-Outs unbedingt? Nein. Wenn es bei euch ohne geht: Perfekt! Aber spätestens, wenn Kinder sich gegenseitig wehtun oder massiv ärgern, solltest du Time-Outs in Erwägung ziehen. Denn Gewalt unter Kindern ist nicht harmlos – hier bist du als Schutzschild gefragt, um die Situation sofort zu trennen.

👉 Hier die ganze Anleitung lesen: So wendest du ein kurzes Time-Out richtig an.

Und natürlich sind die positiven Alternativen viel wichtiger als Time-Outs!

2) Schadet es, wenn ich mit meinem Kind böse rede? (Psychische Gewalt)

Vielleicht gehörst du zu den Eltern, die sich fest vorgenommen haben: „Ich werde mein Kind niemals schlagen.“ Das ist der wichtigste erste Schritt! Doch auch wenn wir die Hand unten lassen, bleibt das Problem oft bestehen: Die Wut ist ja trotzdem da.

Sind wir mal ehrlich: Kinder können einen wahnsinnig machen. Sie hören nicht, trödeln, hauen vielleicht sogar nach dir oder piesacken das Geschwisterkind bis aufs Blut. Da stehst du als Mama oder Papa, den Tränen oder dem Platzen nahe, und fragst dich verzweifelt: „Wie soll ich dem Einhalt gebieten? Wie setze ich hier Grenzen, ohne durchzudrehen?“

Vorsicht vor falscher „Authentizität“

Es kursiert oft der Ratschlag von manchen Ratgebern (deren Meinung sich selten auf Studien stützt), man müsse als Elternteil „authentisch“ sein. Das wird oft falsch verstanden als Freifahrtschein: „Wenn du wütend bist, musst du das deinem Kind auch zeigen!“

Doch wissenschaftlich gesehen ist das gefährlich. „Authentisch sein“ darf nicht bedeuten, dass wir Kinder ungefiltert anschreien oder ihnen durch unsere Lautstärke Angst einflößen. Ein Kind lernt dadurch nicht Ehrlichkeit, sondern Furcht.

Vom Regen in die Traufe

Aus purer Überforderung rutschen wir Eltern dann oft in die nächste Falle. Wir denken: „Wenigstens habe ich nicht gehauen“, greifen aber unbewusst zu anderen Waffen: Schlimme Drohungen, gemeine Worte, Sarkasmus oder passiv-aggressive Kommentare.

Und ja, auch das Dauer-Nörgeln und eine ständige Negativität zu Hause können einem Kind richtig wehtun.

Psychische Gewalt hinterlässt unsichtbare Narben

Tatsächlich ist psychische Gewalt die häufigste Form der Misshandlung – und ihre Folgen können oft sogar gravierender sein als die körperlicher Gewalt. Denn während blaue Flecken irgendwann verheilen, brennen sich Demütigungen und Liebesentzug dauerhaft in die Seele ein und zerstören das Fundament des Selbstwerts.

Der Kinderschutzbund hat sehr genau aufgelistet, wo das anfängt. Oft passiert das nämlich viel früher, als wir denken.

- Demütigen & Verletzen: „Das habe ich dir doch schon dreimal erklärt, bist du dumm?“ – „Du machst aber auch alles falsch!“ – „Aus dir wird nie was!“

- Drohen & Angst machen: „Wenn du nicht sofort mitkommst, gehe ich ohne dich und du bleibst allein hier!“ – „Gleich setzt es was!“ – „Wenn du nicht aufhörst, gehst du ohne Essen ins Bett.“

- Liebesentzug & Schweigen (Silent Treatment): „Ich wollte Mama etwas fragen, aber sie war immer noch sauer, hat mich nicht angeschaut und so getan, als wäre ich gar nicht da.“ (Das ist für Kinder extrem bedrohlich!)

- Soziale Isolation: „Du hast jetzt 2 Wochen Hausarrest und darfst niemanden sehen!“

- Überforderung & Perfektionismus: „In einer halben Stunde muss die Küche hier blitzblank sein, sonst gibt es kein Fernsehen!“

- Extremer Leistungsdruck: „Wenn diese Zwei nicht wäre, hättest du ein Einser-Zeugnis. Das musst du aber schaffen, wenn du was werden willst.“

- Zeuge von Partnergewalt sein: Auch wenn Eltern sich gegenseitig anschreien oder bedrohen, ist das für das Kind psychische Gewalt, weil es seine Sicherheit verliert.

Was die Wissenschaft dazu sagt (und warum wir aufhören müssen)

Psychische Gewalt wird oft unterschätzt („War doch nur ein Wort“), aber die Forschung [4] zeigt ein anderes Bild: Emotionale Misshandlung hat oft die schwerwiegendsten Auswirkungen auf die psychische Gesundheit.

Die Schäden gehen tief: Chronischer Stress durch Angst vor den Eltern verändert das Gehirn. Kinder, die wiederholt emotional verletzt wurden, zeigen oft eine eingeschränkte Entwicklung im Hippocampus (wichtig für Gefühle und Gedächtnis) und eine überaktive Amygdala (das Angstzentrum).

Kurz gesagt: Das Kind lebt in Dauer-Alarmbereitschaft. Das führt zu Depressionen, Angststörungen und einem zerstörten Selbstwertgefühl.

Warum auch hier eine Auszeit (Time-Out) die bessere Alternative ist

Vielleicht denkst du jetzt: „Okay, ich darf nicht hauen und ich darf nicht fies sein. Aber wohin dann mit meiner Wut?“ Genau hier ist das Time-Out (die kurze, räumliche Trennung) so wertvoll – und zwar nicht als Strafe für das Kind, sondern als Schutzschild für die Kinderseele.

Psychische Gewalt passiert meistens dann, wenn wir Eltern „rotsehen“ und die Impulskontrolle verlieren. Ein Time-Out drückt die Stopp-Taste. Es ist tausendmal besser, sich für zwei Minuten wortlos und neutral aus der Situation zu ziehen (oder das Kind kurz in eine reizarme Pause zu schicken), als in der Hitze des Gefechts Sätze zu sagen, die sich für immer ins Gedächtnis des Kindes brennen. Die Auszeit schafft die nötige Distanz, damit aus Wut keine Verletzung wird.

Der nächste Schritt: Raus aus der Mecker-Falle

Aber es müssen nicht immer gleich schlimme Drohungen sein. Auch die „friedliche“ Dauer-Kritik – das ständige Nörgeln, Schimpfen und Ermahnen – erzeugt ein stressiges Grundrauschen, das der ganzen Familie schadet.

Wenn du wissen möchtest, wie du diese Negativ-Spirale durchbrichst und was du stattdessen sagen kannst, um Kooperation zu erreichen:

3) Sollte man Kinder einfach „machen lassen“? (Der permissive Stil)

Wenn wir uns einig sind, dass Hauen verboten ist, psychische Gewalt starken Schaden anrichtet, Bestrafungen mehr schaden als nutzen und Schimpfen nichts bringt, stehen viele Eltern erst einmal vor einem Vakuum.

Der nächste logische Gedanke ist oft: „Okay, dann lasse ich mein Kind einfach machen. Ich möchte es nicht manipulieren oder unterdrücken. Es wird schon selbst die richtigen Entscheidungen treffen.“

Dieser Ansatz wird oft mit der „Unerzogen“-Bewegung oder „Bedürfnisorientierung“ verwechselt, ist aber in Wahrheit oft einfach „Laissez-faire“ (einfach laufen lassen).

Klingt nach Friede, Freude, Eierkuchen?

Die Wissenschaft sagt leider: Nein.

Viele Eltern glauben, sie schenken ihrem Kind Freiheit, wenn sie sich nicht einmischen. Eine umfassende Meta-Analyse von 1.435 Studien [5] zeigt jedoch das Gegenteil: Ein permissiver Erziehungsstil – also viel Liebe, aber keine Führung und keine Grenzen – führt oft zu mehr Verhaltensproblemen.

Ohne Struktur und klare Orientierung fühlen sich Kinder oft verloren. Sie reagieren dann impulsiv, aggressiv oder verweigern die Kooperation, weil ihnen der sichere Rahmen fehlt, an dem sie sich reiben und orientieren können.

Die 4 Erziehungsstile im Vergleich (nach Baumrind)

Damit du dich einordnen kannst, unterscheidet die Wissenschaft vier Typen. Der „Goldstandard“ ist dabei der erste:

- Autoritativer Erziehungsstil (Das Ziel!)

- Merkmale: Viel Wärme, aber auch klare Regeln. Eltern fördern die Selbstständigkeit, setzen aber konsequent Grenzen.

- Das Ergebnis: Kinder sind sozial kompetent, selbstbewusst und emotional stabil.

- Autoritärer Erziehungsstil (Der alte Weg)

- Merkmale: Viel Strenge, wenig Wärme. „Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst…“

- Das Ergebnis: Kinder sind oft gehorsam (aus Angst), haben aber ein geringes Selbstbewusstsein und sind unselbstständig.

- Permissiver Erziehungsstil (Laissez-Faire / Nachgiebig)

- Merkmale: Viel Wärme, aber kaum Kontrolle. Grenzen werden selten gesetzt oder bei Protest sofort wieder aufgehoben.

- Das Ergebnis: Kinder wirken oft selbstbewusst, haben aber Probleme mit Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz und neigen zu impulsivem Verhalten.

- Vernachlässigender Erziehungsstil

- Merkmale: Kaum Wärme, kaum Kontrolle. Eltern zeigen wenig Interesse.

- Das Ergebnis: Das schädlichste Modell. Kinder haben ein geringes Selbstwertgefühl und massive emotionale Probleme.

Wärme & Orientierung: Was macht gute Erziehung laut Forschung aus?

Gute Erziehung ist also kein „Entweder-oder“. Wir müssen uns nicht entscheiden zwischen „Lieb sein“ und „Grenzen setzen“. Das Geheimnis ist das „Und“.

Studien belegen immer wieder: Kinder entwickeln sich am gesündesten, wenn sie positive Führung erleben. Eine große Untersuchung [6] mit über 4.100 Jugendlichen zeigte eindeutig:

- Wer in Familien aufwächst, in denen es sowohl Liebe als auch klare Regeln gibt (autoritativ), ist psychisch stabiler, sozial kompetenter und fühlt sich insgesamt wohler.

- Im Gegensatz dazu haben Jugendliche, die ihre Eltern als „egal“ (vernachlässigend) oder „zu weich“ (permissiv) erleben, deutlich häufiger Probleme in der Schule und im Sozialverhalten.

Wie fördert man Kooperation? Der Trick mit den Wahlmöglichkeiten

Jetzt wissen wir: Wir sollen „Führung übernehmen“. Aber wie macht man das, ohne wieder in den Befehlston („Mach das jetzt!“) zu verfallen? Der wissenschaftlich getestete Trick heißt: Autonomie durch Wahlmöglichkeiten.

Babys müssen wir noch fast alles vorgeben. Doch schon Kleinkinder wollen gesehen werden. Wenn du deinem Kind die Wahl lässt, wandelst du den Befehl in eine Kooperation um. Und je älter dein Kind wird, desto wichtiger wird es, das es immer mehr kleine Entscheidungen treffen darf.

Eine Meta-Analyse von 41 Studien [12] hat gezeigt: Kinder, die wählen dürfen, haben eine stärkere intrinsische Motivation. Sie machen mit, weil sie es wollen, nicht weil sie müssen. Das stärkt ihr Gefühl von Kompetenz („Ich entscheide mit!“).

So wendest du es im Alltag an: Der Trick ist, dem Kind Entscheidungen zu überlassen, die für das Ergebnis (z.B. „Wir gehen raus“) egal sind, aber für das Kind wichtig sind.

- Statt: „Zieh deine Schuhe an!“ (Befehl)

- Sag: „Wir gehen jetzt los. Möchtest du die roten Gummistiefel oder die blauen Sneaker anziehen?“ (Wahl)

Studien zeigen: Zwei bis vier Optionen sind ideal. Zu viele Möglichkeiten überfordern das Kind wieder. Und je älter dein Kind wird, desto mehr „echte“ Bereiche darfst du ihm überlassen (Frisur, Zimmergestaltung, Kleidung, Hobbys), was nicht nur Streit reduziert, sondern auch die sozial emotionale Entwicklung fördert.

Such dir deine Kämpfe aus: Das ist der Mittelweg der guten Erziehung: Du bestimmst den Rahmen (Wir gehen raus), dein Kind bestimmt die Gestaltung (Welche Schuhe).

4) Braucht gute Erziehung einen Plan? (Evidenzbasierte Programme)

Okay, gute Erziehung bedeutet also: Keine körperlichen Strafen, keine psychische Gewalt und kein Laissez-faire.

Wir wollen einen autoritativen Ansatz wählen: also warmherzig, aber mit klaren Grenzen.

Doch wie genau setzt du das um, wenn dein Kind gerade testet, ob der Kopf der kleinen Schwester auch durch das Treppengeländer passt, und du kurz vor dem Platzen bist? Wie bleibst du gewaltfrei, ohne dich in endlosen Diskussionen zu verlieren?

Das wollten auch verschiedene Forschungsgruppen wissen. Sie haben über Jahrzehnte hinweg getestet:

Welche gewaltfreien Methoden helfen Familien wirklich?

Und was ist für Eltern im stressigen Alltag überhaupt umsetzbar?

Welche Herangehensweisen stärken die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und reduzieren den Stress im Familienalltag?

4 getestete Erziehungsprogramme für eine bessere Beziehung

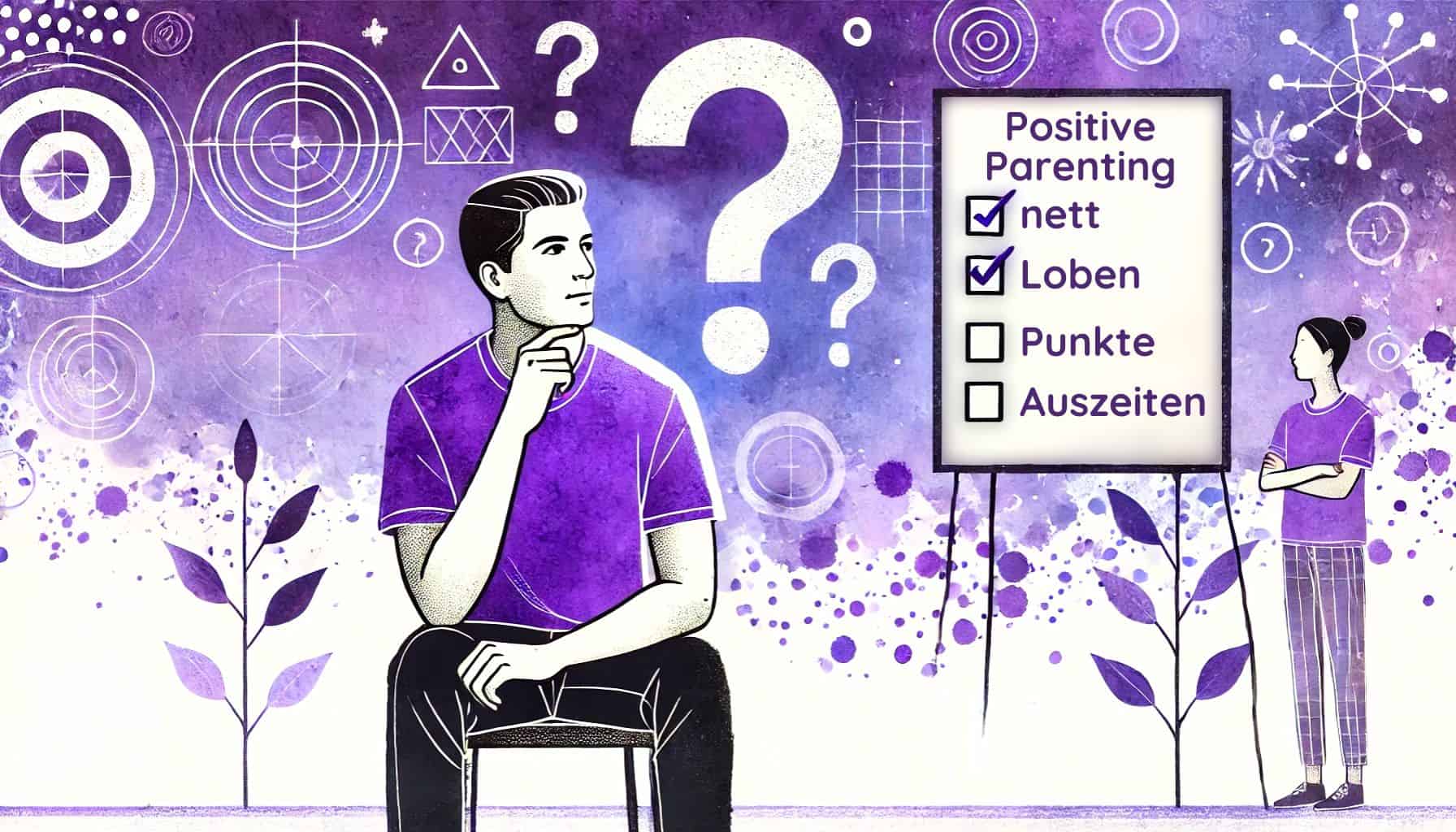

Die Antwort sind wissenschaftlich überprüfte (evidenzbasierte) Erziehungsprogramme. Dabei bedeutet „Programm“ nicht, dass dein Kind wie ein Roboter funktionieren soll. Es bedeutet vielmehr, dass du eine Werkzeugkiste an die Hand bekommst, die nachweislich funktioniert.

Hier sind die vier bekanntesten Erziehungsprogramme:

- Triple P (Positive Parenting Program): Der „Klassiker“ aus Australien. Studien [7] zeigen: Es verbessert die sozialen Fähigkeiten der Kinder und beugt emotionalen Problemen vor. Gleichzeitig stärkt es das Selbstvertrauen der Eltern („Ich weiß endlich, was ich tue“), was wiederum Konflikte reduziert.

- The Incredible Years (Webster-Stratton): Dieses Programm ist besonders wirksam bei Kindern, die sehr wütend oder trotzig reagieren. Eine große Meta-Analyse [8] bestätigt, dass es effektiv hilft, aggressives Verhalten zu reduzieren – selbst in schwierigen Familienphasen.

- 1-2-3 Magic: Perfekt für Eltern, die sich den Mund fusselig reden. Hier geht es darum, weniger zu diskutieren und einfache kognitive Techniken zu nutzen. Studien [9] beweisen: Es senkt den Stresslevel der Eltern sofort und reduziert das ewige Nörgeln dauerhaft.

- Die Kazdin-Methode (Yale University): Professor Alan Kazdin hat in zahlreichen Studien [10] bewiesen: Du brauchst keine harten Strafen. Mit gezielter, positiver Verstärkung („Punktgenaues Loben“) kannst du selbst eingefahrene Verhaltensmuster ändern und die Bindung vertiefen.

Ein kleines Manko gibt es allerdings: Bei uns in Deutschland ist fast nur Triple P flächendeckend als Kursangebot bekannt. (Ich bin sehr froh, dass es das Triple-P-Angebot gibt: Der Online-Kurs, die Gruppen-Angebote und Einzelberatungen sind fantastisch und 10/10 empfehlenswert!)

Viele andere wertvolle Konzepte sind hier jedoch kaum verfügbar oder nur in englischer Fachliteratur zu finden.

Genau dafür ist der Nette-Eltern-Blog da: Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die besten Strategien aus der internationalen Forschung für dich zu ‚übersetzen‘ und dir hier auf Nette Eltern alle diese Programme und Techniken einfach und auf Deutsch zugänglich zu machen.

Der gemeinsame Kern: Das Positive sehen

Alle diese Programme legen den Fokus radikal auf die positive Seite der Erziehung. Die Grundregel lautet: Aufmerksamkeit wirkt wie Dünger.

Statt Strafen für unerwünschtes Verhalten zu verteilen, geht es darum, durch begeistertes, konkretes Lob der „positiven Gegensätze“ das gute Verhalten zu stärken. Du meckerst also nicht erst über das Schreien, sondern feierst sofort das leise Spielen.

Damit das klappt, werden neue Aufgaben für die Kinder in kleine Teilschritte aufgeteilt. Das vermeidet Frust, verhindert Überforderung und hält die Motivation hoch.

Der Effekt ist wissenschaftlich unbestritten: Studien [6-9] zeigen, dass dieser Wechsel von Strafe zu positiver Verstärkung tiefgreifende Folgen hat. Er fördert die gesunde Gehirnentwicklung, stärkt die Bindung und reduziert das Risiko für Aggressionen und Verhaltensprobleme erheblich. Kinder, die gewaltfrei und bestärkt aufwachsen, werden sozial kompetenter und emotional stabiler.

Moment mal: Arbeiten diese Programme nicht mit Time-Outs („Stille Treppe“)?

Ja, das tun sie – und das ist ein wichtiger Punkt, den wir klären müssen. Viele Eltern denken bei „Time-Out“ oder „Auszeit“ sofort an die Super Nanny und die „Stille Treppe“, auf der Kinder zur Beschämung sitzen müssen. Das hat einen schlechten Ruf.

Die Wissenschaft sieht das Time-Out jedoch völlig anders: Als Notbremse gegen Gewalt.

Studien zeigen ganz klar, dass Elternprogramme, die den korrekten Einsatz von Time-Outs lehren, oft effektiver sind als solche, die darauf verzichten. Warum ist das so? Weil das Time-Out Eltern ein Werkzeug gibt, um eine eskalierende Situation sofort und sicher zu unterbrechen. Die Forschung belegt: Eltern, die gelernt haben, eine kurze, emotionslose Auszeit zu geben, greifen deutlich seltener zu harschen Bestrafungen wie Schreien oder Schlagen.

Statt das Kind zu verletzen, drückst du die Pause-Taste. Das schützt das Kind und stärkt langfristig sogar die Beziehung, weil negative Gewaltspiralen durchbrochen werden. Auch Studien zur mentalen Gesundheit von Kindern bestätigen, dass eine faire Struktur mit Auszeiten (statt unberechenbarer Wutausbrüche der Eltern) den Kindern gut tut.

Funktioniert diese Erziehungsprogramme nur im „Westen“ oder weltweit?

Vielleicht fragst du dich: „Das kommt doch alles aus Amerika bzw. Australien, passt das überhaupt zu uns oder zu anderen Kulturen?

Es ist beruhigend zu wissen, dass diese Programme für Kinder (3 bis 10 Jahre) weltweit funktionieren. Eine Meta-Studie [13] hat bewiesen, dass sie selbst in kulturell völlig unterschiedlichen Ländern wirksam sind.

Oft profitieren Kinder in anderen Regionen sogar noch stärker davon. Das zeigt: Kindergehirne ticken überall ähnlich. Sie suchen nach Bindung und Orientierung. Das Ziel bleibt weltweit das Gleiche: Eltern zu helfen, ohne Schreien und Schlagen einen harmonischen Alltag zu gestalten.

5) Sollte ich mein Kind loben? (Positive Verstärkung richtig nutzen)

Viele Eltern sind heute völlig verunsichert. In Zeitschriften und Blogs liest man ständig reißerische Schlagzeilen wie: „Lob macht süchtig“, „Hör auf, dein Kind zu loben“ oder „Lob zerstört die intrinsische Motivation“.

Dazu sage ich ganz deutlich: Lass dich nicht verunsichern. Diese pauschalen Warnungen sind wissenschaftlich genauso unhaltbar wie der veraltete Satz: „Ein Klaps hat noch niemandem geschadet.“

Solche Meinungen klingen vielleicht für zwei Millisekunden logisch, spiegeln aber nicht die aktuelle Studienlage wider. Nicht ohne Grund ist Lob das Kernelement aller vier wissenschaftlichen Eltern-Programme, die ich oben genannt habe.

Die Frage ist nämlich nicht, ob du lobst, sondern wie.

5 wissenschaftliche Fakten: Warum richtiges Loben stärkt

Forschende unterscheiden zwischen dem (schädlichen) Personenlob und dem (hilfreichen) Prozesslob. Hier ist, was die Studien wirklich sagen:

- Prozesslob fördert das „Growth Mindset“ Wenn du dein Kind nicht für sein Talent, sondern für seine Anstrengung und seine Strategie lobst („Toll, wie hartnäckig du geübt hast!“), entwickelt es eine wachstumsorientierte Denkweise. Das Kind lernt: Ich kann meine Fähigkeiten durch Übung verbessern [11].

- Vorsicht bei „Du bist so schlau!“ (Personenlob) Lob für angeborene Eigenschaften („Du bist ein Naturtalent!“) kann tatsächlich schaden. Es führt oft zu einem „Fixed Mindset“: Das Kind glaubt, Intelligenz sei starr. Aus Angst, diesen Status zu verlieren, meidet es schwierige Aufgaben. Fehler werden als Beweis für Dummheit gesehen, nicht als Lernchance [14].

- Richtiges Lob steigert die Motivation Der Mythos, Lob zerstöre die Lust am Lernen, ist falsch – wenn man es richtig macht. Studien [15] zeigen: Wenn Lob sich auf den Einsatz bezieht („Ich sehe, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast“), fördert es die intrinsische Motivation. Kinder haben mehr Freude am Tun, ganz ohne materielle Belohnungen.

- Gelobte Kinder geben nicht so schnell auf Kinder, die Prozesslob erhalten, zeigen eine deutlich höhere Ausdauer. Auch wenn es mal schwierig wird, bleiben sie dran und suchen nach Lösungen, statt frustriert hinzuwerfen. Interessant: Neutrales Feedback („Aha, okay“) hat diesen positiven Effekt nicht [16].

- Lob ist Treibstoff für das Selbstwertgefühl Kinder, die regelmäßig Anerkennung für ihre Bemühungen bekommen, entwickeln ein gesundes, stabiles Selbstwertgefühl. Sie fühlen sich von ihren Eltern gesehen und wertgeschätzt. Langfristig wirkt sich das positiv auf ihre emotionale Stabilität und ihr Sozialverhalten aus [17].

Lob in der Erziehung: 10 häufige Fragen und Kritik

So verwende ich diese vielen Studien im Alltag mit Pflegekindern

Lass mich zum Schluss ganz ehrlich sein: Theorie ist das eine.

Aber wenn zu Hause die Hütte brennt, fühlt sich das ganz anders an. Als Mama eines Sohnes und zweier Pflegekinder mit Päckchen (Traumata) kenne ich diese Momente nur zu gut: Wenn Kinder völlig durchdrehen, wenn aggressive Wutanfälle den Alltag bestimmen, wenn Gegenstände durchs Zimmer fliegen oder der Geschwisterstreit so massiv wird, dass man Angst hat, jemand verletzt sich.

In solchen Momenten des absoluten Dauerstresses kommt man schnell an seine Grenzen. Ich weiß ganz genau: Gegengewalt ist keine Lösung. Grob sein, fiese Kommentare, Erniedrigungen oder ständiges Schimpfen führen nur dazu, dass die Aggression und die Opposition der Kinder noch größer werden.

Aber „einfach laufen lassen“? Das ist genauso wenig eine Option. Wenn Kinder gewalttätig werden oder auch einfach wenn uns oder anderen Familienangehörigen viel stört (bzw. die Bedürfnisse nicht erfüllt sind), schadet das allen anderen in der Familie und führt zu einem toxischen Dauerstress.

Was uns wirklich geholfen hat, waren die evidenzbasierten Erziehungsprogramme. Sie waren unser Anker, als das „Bauchgefühl“ vor lauter Stress nur noch „Flucht“ oder „Angriff“ schrie.

Statt auf das Chaos zu reagieren, haben wir gelernt, den Fokus radikal zu verschieben:

- Auf das Positive schauen:

- Wir loben heute viel mehr: Enthusiastisch, konkret mit non-verbaler Komponente.

- Besonders wichtig ist es, die winzig kleinen Fortschritte zu loben, die man sonst übersehen würde.

- Struktur statt Schimpfen:

- Anstatt zu schimpfen schauen vor allem auf die positiven Gegenteile.

- Wir schenken unerwünschtem Verhalten weniger negative Aufmerksamkeit.

- In manchen Fällen nutzen wir Auszeiten als faire Notbremse, bevor die Situation eskaliert.

- Training in ruhigen Momenten: Wir üben „friedliche Wutanfälle“ und andere wichtige soziale Techniken in kurzen Rollenspielen, wenn alle entspannt sind.

- Helferlein: Und ja, wir nutzen immer mal wieder Belohnungslisten für echt schwierige Aufgaben, um die Motivation anzukurbeln.

Fazit: Gute Erziehung setzt auf Wissenschaft statt nur auf Bauchgefühl

Gute Erziehung muss kein Zufallsprodukt sein. Die Wissenschaft zeigt uns ganz klar, wie wir Kinder durch Lob, klare Führung und gewaltfreie Methoden nachhaltig fördern können.

Studien (und mein eigener Alltag!) belegen: Ein positiver, strukturierter Erziehungsstil reduziert Verhaltensauffälligkeiten, stärkt die sozialen Fähigkeiten und – das Wichtigste – vertieft die Bindung zwischen uns und unseren Kindern.

Wenn wir Eltern lernen, Werkzeuge wie die von Triple P, Professor Kazdin oder Incredible Years zu nutzen, schaffen wir ein Umfeld, das Sicherheit und Geborgenheit vermittelt.

Quellen

[1] Gershoff, E. T., Goodman, G. S., Miller-Perrin, C. L., Holden, G. W., Jackson, Y., & Kazdin, A. E. (2018). The strength of the causal evidence against physical punishment of children and its implications for parents, psychologists, and policymakers. The American psychologist, 73(5), 626–638. Link

[2] Gershoff, E. T., Lansford, J. E., Sexton, H. R., Davis-Kean, P., & Sameroff, A. J. (2012). Longitudinal links between spanking and children’s externalizing behaviors in a national sample of White, Black, Hispanic, and Asian American families. Child development, 83(3), 838–843. Link

[3] Tomoda, A., Suzuki, H., Rabi, K., Sheu, Y. S., Polcari, A., & Teicher, M. H. (2009). Reduced prefrontal cortical gray matter volume in young adults exposed to harsh corporal punishment. NeuroImage, 47 Suppl 2(Suppl 2), T66–T71. Link

[4] Schlensog-Schuster, F., Keil, J., Von Klitzing, K., Gniewosz, G., Schulz, C. C., Schlesier-Michel, A., Mayer, S., Stadelmann, S., Döhnert, M., Klein, A. M., Sierau, S., Manly, J. T., Sheridan, M. A., & White, L. O. (2024). From Maltreatment to Psychiatric Disorders in Childhood and Adolescence: The Relevance of Emotional Maltreatment. Child Maltreatment, 29(1), 142-154. Link

[5] Pinquart M. (2017). Associations of parenting dimensions and styles with externalizing problems of children and adolescents: An updated meta-analysis. Developmental psychology, 53(5), 873–932. Link

[6] Lamborn, S. D., Mounts, N. S., Steinberg, L., & Dornbusch, S. M. (1991). Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child development, 62(5), 1049–1065. Link

[7] Li, N., Peng, J., & Li, Y. (2021). Effects and Moderators of Triple P on the Social, Emotional, and Behavioral Problems of Children: Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in psychology, 12, 709851. Link

[8] Menting, A. T., Orobio de Castro, B., & Matthys, W. (2013). Effectiveness of the Incredible Years parent training to modify disruptive and prosocial child behavior: a meta-analytic review. Clinical psychology review, 33(8), 901–913. Link

[9] Porzig-Drummond, R., Stevenson, R. J., & Stevenson, C. (2014). The 1-2-3 Magic parenting program and its effect on child problem behaviors and dysfunctional parenting: a randomized controlled trial. Behaviour research and therapy, 58, 52–64. Link

[10] Kazdin A. E. (1997). Parent management training: evidence, outcomes, and issues. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36(10), 1349–1356. Link

[11] Gunderson, E. A., Gripshover, S. J., Romero, C., Dweck, C. S., Goldin-Meadow, S., & Levine, S. C. (2013). Parent praise to 1- to 3-year-olds predicts children’s motivational frameworks 5 years later. Child development, 84(5), 1526–1541. Link

[12] Patall, E. A., Cooper, H., & Robinson, J. C. (2008). The effects of choice on intrinsic motivation and related outcomes: a meta-analysis of research findings. Psychological bulletin, 134(2), 270–300. Link

[13] Gardner, F., Montgomery, P., & Knerr, W. (2016). Transporting Evidence-Based Parenting Programs for Child Problem Behavior (Age 3-10) Between Countries: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of clinical child and adolescent psychology : the official journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53, 45(6), 749–762. Link

[14] Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence can undermine children’s motivation and performance. Journal of personality and social psychology, 75(1), 33–52. Link

[15] Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological bulletin, 125(6), 627–700. Link

[16] Corpus, Jennifer & Lepper, Mark. (2007). The Effects of Person Versus Performance Praise on Children’s Motivation: Gender and age as moderating factors. Educational Psychology – EDUC PSYCHOL-UK. 27. 487-508. 10.1080/01443410601159852.

[17] Harter, S. (1999). The construction of the self: A developmental perspective. Guilford Press.

Schreibe einen Kommentar