Wenn wir Eltern darüber nachdenken, wie wir liebevoll, aber bestimmt Grenzen setzen können, fällt fast immer sofort ein Begriff: logische Konsequenzen. Es klingt in der Theorie so vernünftig und fair – viel besser als willkürliche Strafen.

In der hitzigen Realität des Familienalltags fühlen sich diese Konsequenzen oft gar nicht mehr so logisch an, sondern führen schnell in eine Sackgasse aus Frust und Tränen.

Ich weiß genau, wovon ich spreche. Als dreifache Mama, ehemalige Tagesmutter und heute Pflegemama von traumatisierten Kindern, die ihr ganz eigenes emotionales „Päckchen“ zu tragen haben, ist unser Alltag oft wild. Bei uns schlagen die Emotionen regelmäßig hoch. Da geht es oft nicht mehr um eine umgefallene Milch, sondern um existenzielle Wut der Kinder.

In diesen Momenten steht für mich eines an oberster Stelle: Ich muss mich selbst schützen und vor allem die Geschwister voreinander schützen.

Genau hier habe ich gelernt, dass klassische „logische Konsequenzen“ oft versagen oder die Situation sogar verschlimmern. Warum das so ist und welchen Weg wir stattdessen gefunden haben, um so liebevoll und sanft wie möglich Grenzen zu setzen, ohne die Beziehung zu beschädigen, zeige ich dir in diesem Artikel.

Ein in kurzer Check vorab: Brauchst du diesen Artikel?

Dieser Beitrag ist ein Hilfsangebot für Familien, in denen die Emotionen oft hochkochen, Geschwister sich gegenseitig wehtun oder Eltern aus purer Hilflosigkeit laut werden.

Aber: Wenn du bereits einen Weg gefunden hast, deine Kinder sanft und gewaltfrei zu führen, ohne dass es zu solchen Eskalationen kommt – dann herzlichen Glückwunsch! 🎉

Du machst bereits alles genau richtig für deine Familie. Du brauchst weder neue Konsequenzen einzuführen noch diesen Artikel zu lesen. Behalte unbedingt bei, was für euch funktioniert!

Inhaltsverzeichnis

- Was sind „logische Konsequenzen“ eigentlich?

- 4 Beispiele für „logische Konsequenzen“ (und warum sie oft nach hinten losgehen)

- Warum logische Konsequenzen bei Wut & Konflikten versagt

- Warum Bestrafungen und Konsequenzen generell wenig bringen

- Bestrafungen haben 4 gefährliche Nebenwirkungen

- Grenzen setzen ohne Bestrafungen: Ein sicheres Geländer bauen

- 5 Schritte: So setzt du effektiv Grenzen in der Erziehung

- Wann und wie du Konsequenzen richtig einsetzt (Der Notfall-Plan)

- Welche Konsequenzen zu harsch sind

- Puh, tief durchatmen

- Spickzettel: 4 Alltags-Probleme gelöst (ohne logische Konsequenz)

- Fazit: Weniger Konsequenzen, mehr positive Verstärkung

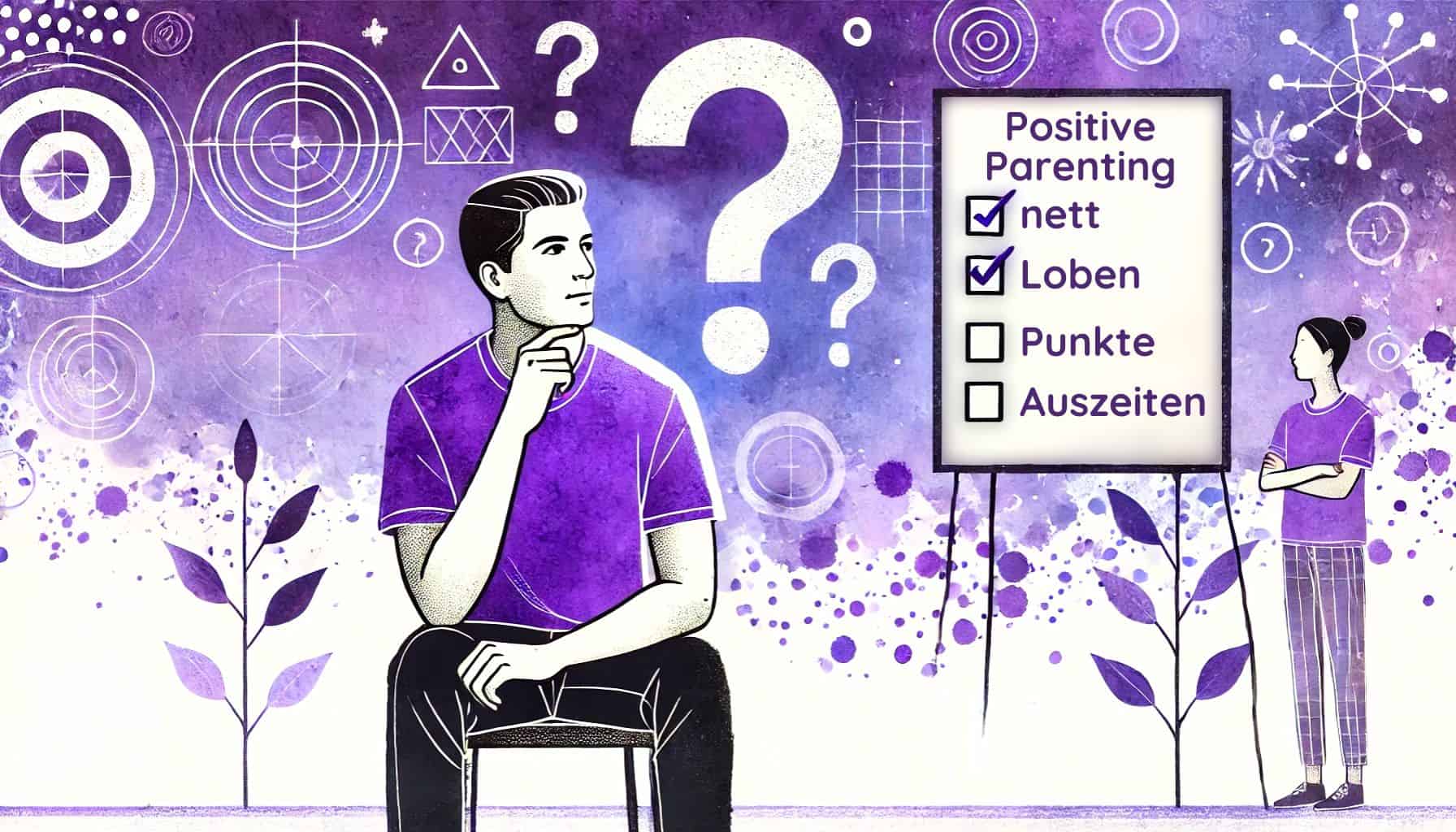

Das wichtigste zu Konsequenzen auf einen Blick

- Konsequenzen wirken nur kurz: Strafen unterbrechen das Verhalten zwar für den Moment, ändern es aber nicht langfristig. Oft führen sie sogar zu Nebenwirkungen wie mehr Wut, Aggressionen oder Trotz.

- Positive Grenzen setzen: Echte Verhaltensänderung entsteht nicht durch die Strafe, sondern indem du das „positive Gegenteil“ (das erwünschte Verhalten) findest und gezielt förderst:

- Lobe das Verhalten, das du öfter sehen möchtest, konkret, begeistert und komibiniert mit einer non-verbalen Geste.

- Übersehe das anstrengende Verhalten bewusst und schenke ihm weniger negative Aufmerksamkeit.

- Im Notfall: Nutze nur bei Eskalation milde, kurze Maßnahmen wie eine Auszeit (1–3 Minuten) oder einen begrenzten Privilegienverlust (z.B. Medienverbot für den Abend oder maximal 24 Stunden).

Was sind „logische Konsequenzen“ eigentlich?

Bevor wir uns anschauen, warum das Konzept im Alltag oft scheitert, müssen wir kurz klären, was die Idee dahinter ist. Eine logische Konsequenz versucht, eine direkte, sachliche Verbindung zwischen der Handlung des Kindes und der darauf folgenden Reaktion herzustellen.

Das klassische Beispiel: Die umgekippte Apfelsaftschorle Stell dir vor, dein Kind fuchtelt wild beim Essen herum und das Glas Apfelschorle kippt um. Alles ist nass.

- Eine willkürliche Strafe (unlogisch) wäre: „Du bist so tollpatschig! Geh sofort auf dein Zimmer, heute gibt es kein Fernsehen mehr!“ (Wie soll eine Beleidigung helfen? Gar nicht. Was hat der Fernseher mit dem Saft zu tun? Nichts.)

- Eine „logische“ Konsequenz wäre: „Oh, der Saft ist ausgelaufen. Hol bitte einen Lappen, wir wischen das jetzt gemeinsam auf.“

Das Kind soll hier direkt Ursache und Wirkung lernen: Wenn ich nicht aufpasse, entsteht Arbeit, die ich erledigen muss.

Ein Blick zurück: Warum „logische Konsequenzen“ eigentlich eine Revolution waren

Vielleicht fragst du dich: „Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Und warum halten so viele Eltern daran fest, wenn es oft gar nicht klappt?“

Um das zu verstehen, müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Das Konzept der logischen Konsequenzen wurde maßgeblich von dem Kinderpsychiater Rudolf Dreikurs geprägt, besonders durch sein berühmtes Buch „Kinder fordern uns heraus“ aus dem Jahr 1964.

Der historische Fortschritt: Weg vom Rohrstock

Man muss sich klarmachen, was davor normal war: autoritäre Erziehung, Gehorsam um jeden Preis und oft körperliche Züchtigung. In dieser Zeit war Dreikurs’ Idee revolutionär und unglaublich humanistisch. Er wollte weg von der willkürlichen Macht der Eltern („Ich schlage dich, weil du frech warst“) hin zu einer demokratischen Erziehung.

Die gute Absicht dahinter war:

- Schutz vor Gewalt: Eltern sollten nicht mehr im Wutanfall zuschlagen, sondern ihren Verstand einschalten („Was ist hier logisch?“). Das schützte Kinder effektiv vor körperlichen Übergriffen.

- Verantwortung statt Gehorsam: Kinder sollten nicht parieren, weil sie Angst haben, sondern lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.

- Alte Welt: „Du isst auf, sonst setzt es was!“

- Dreikurs: „Wenn du nicht isst, hast du später Hunger.“ (Natürliche Konsequenz).

Warum es sich heute trotzdem oft negativ anfühlt

Rudolf Dreikurs hat uns weit gebracht – weg von der sehr, sehr „Schwarzen Pädagogik“. Aber wir sind heute, 60 Jahre später, noch einen Schritt weiter.

Das Problem an logischen Konsequenzen ist, dass sie immer noch auf einem Defizit-Blick basieren. Der Fokus liegt fast immer darauf, was passiert, wenn das Kind etwas falsch macht.

- Der Denkfehler: Die Annahme war: „Wenn das Kind die negative Folge spürt (Fahrrad weg), lernt es daraus für die Zukunft.“

- Die heutige Realität: Wir wissen aus der modernen Hirnforschung, dass Kinder (besonders bei Stress/Wut) nicht durch logischen Schmerz lernen, sondern durch Verbindung und positive Bestärkung.

Obwohl logische Konsequenzen also „nett gemeint“ waren, führen sie im Alltag oft zu Machtkämpfen. Das Kind fühlt sich gemaßregelt, die Eltern müssen den „Richter“ spielen und vollstrecken. Das erzeugt viel Streit und schlechte Stimmung – genau das, was wir mit dem Fokus auf Positive Gegenteile (Lob) vermeiden wollen.

4 Beispiele für „logische Konsequenzen“ (und warum sie oft nach hinten losgehen)

Schauen wir uns die Klassiker der logischen Konsequenzen an und warum sie im Alltag oft scheitern.

1. Dein Kind wirft Bauklötze.

Die logische Konsequenz: Das Spielzeug kommt in die „Auszeit-Kiste“ – meist bis zum nächsten Tag oder länger.

Warum das scheitert: Wenn das Kind viele Spielsachen hat, greift es zum nächsten. Wirft es das auch, ist irgendwann das Zimmer leer. Ein Kind, dem alles genommen wurde, hat nichts mehr zu verlieren und keinen Grund mehr, zu kooperieren. Es ist nur noch frustriert und sucht Aufmerksamkeit (durch negatives Verhalten).

2. Dein Kind räumt sein Fahrrad nicht auf

Die Situation: Das Fahrrad bleibt in der Einfahrt liegen, obwohl abgesprochen war, dass das Kind es in den Keller/die Garage räumt.

Die logische Konsequenz: Die Eltern schließen das Rad zur Strafe für 24 Stunden oder eine Woche weg.

Warum das scheitert:

- Ist das Rad eine Woche weg, vergisst das Kind den Grund, ist aber sozial isoliert, weil es nicht mehr durch die Gegend fahren und keine Freunde besuchen kann.

- Braucht das Kind das Rad morgens für den Schulweg, musst du plötzlich Taxi spielen. Damit hast du am Ende dich selbst bestraft. Oder du gibst das Fahrrad wieder und hast gestern Abend das Fahrrad für dein Kind weggeräumt.

3. Dein Kind wirft mit Sand

Die logische Konsequenz: „Wir gehen jetzt sofort nach Hause.“ (Abbruch der Aktivität).

Warum das scheitert: Du bestrafst oft unschuldige Geschwisterkinder oder dich selbst (wenn du dich gerade nett unterhalten hast) gleich mit. Das sorgt für noch mehr Konfliktpotenzial in der Familie.

4. Dein Kleinkind wirft Essen auf den Boden

Die logische Konsequenz: Der Teller kommt weg („Wer spielt, ist satt“).

Warum das scheitert: Kleinkinder experimentieren mit Schwerkraft. Wenn du das Essen beendest, obwohl das Kind noch Hunger hat, hast du ihm effektiv das Essen verboten. Das Ergebnis ist 30 Minuten später ein riesiger Hunger-Wutanfall.

5. Dein Kind will nicht aufräumen

Die logische Konsequenz: „Alles, was in 5 Minuten noch auf dem Boden liegt, kommt in einen blauen Sack und wandert in den Keller (oder Müll)!“

Warum das scheitert: Für dein Kind fühlt sich das nicht logisch an, sondern wie Diebstahl. Es lernt dabei keine Strategie für Ordnung, sondern bekommt existenzielle Angst um seinen Besitz. Das Ergebnis ist oft Panikgeschrei statt Einsicht. Zudem hast du am Ende ein leeres Zimmer, ein tief frustriertes Kind und noch mehr Stress, weil du die Sachen irgendwann wieder rausrücken musst.

Warum logische Konsequenzen bei Wut & Konflikten versagt

Die Beispiele zeigen: Logische Konsequenzen funktionieren (wenn überhaupt) nur bei Dingen, die man wegnehmen oder reparieren kann. Aber was machen wir bei den wirklich stressigen Situationen?

Das ist genau die große Schwachstelle der „logischen Konsequenzen“. Was ist denn bitteschön die logische Konsequenz, wenn:

- … das Kind seine Schwester haut? (Die Schwester wegnehmen? Geht nicht.)

- … das Kind „Blödmann“ zu Oma sagt? (Oma in den Keller sperren? Geht nicht.)

- … das Kind nicht Zähneputzen will? (Zähne wegnehmen? Geht erst in 60 Jahren.)

Hier gibt es keine logische Sach-Konsequenz. In ihrer Not greifen Eltern dann doch wieder zu unlogischen Strafen („Weil du gehauen hast, darfst du kein Fernsehen“), was sich für das Kind wie reine Willkür anfühlt. Oder sie schimpfen, halten Moralpredigten oder fangen an ihr Kind anzuschreien.

Deshalb brauchen wir für diese emotionalen Momente eine andere Strategie: Keine komplizierte Logik, sondern eine kurze, neutrale Unterbrechung (Time-Out), um die Situation abzukühlen. Dazu unten mehr.

Warum Bestrafungen und Konsequenzen generell wenig bringen

Vielleicht denkst du jetzt: „Okay, wenn logische Konsequenzen bei Wut oft nicht klappen, dann muss ich vielleicht doch strenger werden? Irgendwie muss das Kind es doch lernen!“

Glaub mir, diesen Gedanken kenne ich als Pflegemama nur zu gut. Wenn es drunter und drüber geht, fühlt man sich schnell hilflos. Viele Eltern rutschen an diesem Punkt in die klassische Bestrafung ab: Es wird laut geschimpft, gedroht oder Privilegien werden willkürlich gestrichen, nur um irgendeine Reaktion zu bekommen.

Aber hier kommt der entscheidende Rat von Prof. Alan Kazdin (Yale University), auf den ich mich in meiner Erziehung stütze: Egal ob wir es „Strafe“, „Konsequenz“ oder „Denkzettel“ nennen – wenn das Ziel nur ist, dem Kind ein schlechtes Gefühl zu geben, funktioniert es langfristig nicht. Wirklich nicht!

Die Wissenschaft hat drei zentrale Probleme identifiziert, die erklären, warum Härte uns nicht weiterbringt:

1. Strafen unterbrechen das Verhalten nur kurz

Die Forschung zeigt: Bestrafung hat manchmal (nicht immer) einen sofortigen Effekt und stoppt das unerwünschte Verhalten in dem Moment. Warum? Weil das Kind sich erschreckt, Angst bekommt oder abgelenkt wird.

Das fühlt sich für uns Eltern im ersten Moment erfolgreich an – endlich ist Ruhe!

Aber Vorsicht: Es ist nur eine kurzfristige Notbremse. Das Kind hört auf, weil es jetzt gerade unangenehm ist, nicht weil es verstanden hat, was es stattdessen tun soll.

2. Bestrafungen haben keine langfristige Wirkung

Wir Eltern hoffen oft auf den großen Lerneffekt: „Das war ihm jetzt hoffentlich eine Lehre!“

Doch Studien zeigen ernüchternde Zahlen: Bestrafung allein führt zu keiner dauerhaften Verhaltensänderung.

In vielen Beobachtungen trat das unerwünschte Verhalten schon nach etwa 10 bis 15 Minuten wieder auf. Warum ist das so? Weil Bestrafung dem Kind nur sagt, was es falsch gemacht hat, ihm aber das Werkzeug fehlt, wie es richtig geht.

3. Schlimmere Strafen haben keine bessere Wirkung

Das ist der Punkt, der mir besonders am Herzen liegt. Weil normale Strafen (wie Meckern) oft verpuffen, neigen wir Eltern dazu, die Dosis zu erhöhen: Aus einer Ermahnung wird ein Anschreien, aus 5 Minuten TV-Verbot wird eine Woche Hausarrest, auch schlimmen Drohungen oder Beleidungen wird eine Ohrfeige.

Die Forschung ist sich hier absolut einig: Mehr Härte führt nicht zu mehr Einsicht. Eine intensivere Strafe verstärkt zwar das Weinen und den Schmerz des Kindes, aber sie verbessert den Lerneffekt überhaupt nicht. Das Verhalten bleibt unverändert, aber die Beziehung bekommt Risse.

Als Pflegemama ist mir vollkommen klar: Besonders bei sensiblen oder vorbelasteten Kindern würde dieser Druck nur zu massivem Gegendruck oder totalem Rückzug führen. Ein absolutes No-Go!

Bestrafungen haben 4 gefährliche Nebenwirkungen

Bestrafungen sind oft nicht nur wirkungslos, sie haben auch einen „Preis“, der viel zu hoch ist. Die Forschung zeigt deutlich: Während der gewünschte Effekt (Ruhe) meist nur kurz anhält, sind die negativen Nebenwirkungen oft langfristig und belasten eure Beziehung dauerhaft.

Hier sind vier wissenschaftlich belegte Gründe, warum Eltern Bestrafungen, Strafen und harsche Konsequenzen unbedingt vermeiden sollten:

1. Angst schaltet das Gehirn aus und Lernen wird unmöglich

Kinder reagieren auf Strafe oft emotional – mit Weinen, Schreien oder Panik. Manche Eltern denken: „Gut so, er soll sich ruhig schlecht fühlen, damit er es lernt.“

Doch die Hirnforschung zeigt das Gegenteil: Ein Kind, das in einem emotionalen Ausnahmezustand ist (Stressmodus), kann gar nicht lernen. Sein Gehirn ist mit der Bewältigung der Gefühle beschäftigt, nicht mit Einsicht. Eine härtere Strafe verstärkt nur die Angst, löst aber kein Verständnis für das Fehlverhalten aus.

2. Aggression erzeugt Gegenaggression

Besonders bei körperlichem Zwang (Festhalten, grobes Anfassen, Klaps) steigt das Risiko massiv, dass das Kind aggressiv zurückschlägt.

Die Forschung ist hier eindeutig: Kinder, die körperlich bestraft werden, neigen später häufiger zu antisozialem Verhalten und Aggressionen.

Es entsteht ein Teufelskreis: Das Kind fühlt sich angegriffen und verteidigt sich – was die Eltern oft als „neue Frechheit“ interpretieren und noch härter bestrafen.

3. Durch Strafen lernt dein Kind, sich vor dir zu verstecken

Das ist vielleicht der traurigste Punkt: Wer regelmäßig bestraft, wird für das Kind zu einer Quelle von Unbehagen. Die logische Reaktion ist Vermeidung. Kinder entwickeln Strategien, um der Strafe (und damit oft auch den Eltern) auszuweichen. Sie fangen an zu lügen, verheimlichen Dinge oder ziehen sich emotional zurück. Das beschädigt eure Vertrauensbasis massiv.

Wichtiger Warnhinweis: Benutze niemals positive Dinge (wie Sport, Lesen oder Hausaufgaben) als Strafe! Sonst lernt dein Kind (durch klassische Konditionierung), diese Aktivitäten mit negativen Gefühlen zu verknüpfen.

4. Dein Kind kopiert deine Strafen

Kinder sind die besten Nachahmer der Welt. Sie lernen nicht durch das, was wir sagen, sondern durch das, was wir tun. Wenn du Konflikte durch Schimpfen, Schreien oder Bestrafen löst, lernt dein Kind:

„Aha, wenn man wütend ist oder seinen Willen durchsetzen will, muss man laut oder grob werden.“

Kinder, die harsch bestraft werden, wenden genau diese Methoden oft später bei Gleichaltrigen oder Geschwistern an.

Grenzen setzen ohne Bestrafungen: Ein sicheres Geländer bauen

Wenn du diese Liste der Nebenwirkungen liest, fragst du dich vielleicht besorgt:

„Heißt das, ich darf meinem Kind gar keine Grenzen mehr setzen? Soll ich alles durchgehen lassen, nur um nicht zu strafen?“

Die Antwort ist ein klares Nein. Kinder brauchen Führung. Sie sehnen sich sogar nach Orientierung. Aber es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen einer Grenze, die wehtut, und einer Grenze, die Sicherheit gibt.

Um diesen Unterschied zu verstehen, hilft ein einfaches Bild:

Stell dir ein Geländer an einer Treppe vor

Ein Geländer ist eine Grenze. Es ist stabil, fest verankert und schützt uns davor, herunterzufallen. Es bietet uns Orientierung und Sicherheit, wenn wir die Treppe hinaufsteigen. Aber: Es ist glatt und angenehm anzufassen.

Jetzt stell dir vor, dieses Geländer wäre mit Metallzacken oder Stacheldraht versehen.

Wenn Eltern sagen: „Ich muss doch mit meinem Kind schimpfen oder logische Konsequenzen benutzen, damit es die Grenze spürt“, ist das so, als würden sie sagen:

„Ja, natürlich hat mein Geländer Metallzacken. Mein Kind muss ja spüren, wo die Treppe aufhört, wenn es dagegen läuft.“

Klingt absurd, oder? Niemand würde Stacheldraht an der Treppe anbringen, nur damit das Kind „lernt“, nicht runterzufallen.

Wir wissen: Das Geländer funktioniert, einfach weil es da ist, den Weg zeigt und Schutz bietet.

Grenzen sanft setzen: Geländer dürfen „glatt“ sein und müssen nicht weh tun

Das schützende Geländer, deine Grenze, darf stabil und gleichzeitig „glatt“ sein. Es braucht keinen Stacheldraht (Schimpfen, Härte, Strafe), damit dein Kind sicher im ersten Stock ankommt.

Eine gute Grenze zeigt deinem Kind einfach nur den Weg. Sie zeigt ihm, wie es sich verhalten kann, sodass seine eigenen Bedürfnisse und die der Familie (oder der Kita-Freunde) erfüllt sind.

Grenzen können als Hilfe zur Orientierung verstanden werden und nicht als Mittel zur Machtausübung.

Liebevoll Grenzen setzen: Wie baut man ein „glattes Geländer“?

Grenzen setzen ohne Schimpfen und schlimme Strafen bedeutet nicht, dass alles erlaubt ist. Es bedeutet, dass du deinem Kind nicht sagst, wo es nicht langgehen soll (in den Abgrund), sondern ihm zeigst, wo der sichere Weg ist.

In der Psychologie nennt man das „Positive Gegenteile“. Statt das Fehlverhalten zu bestrafen, definierst du das Verhalten, das du sehen willst – und das ist deine Grenze.

- Die alte Grenze (Stacheldraht): „Hör auf zu hauen, sonst gibt es Ärger!“ (Fokus auf das Negative, Drohung).

- Die neue Grenze (Geländer): „Wir lassen die Hände bei uns. Zeig mir mal, wie du deine Hände sanft auf deine Beine legen kannst? Wow, genau so! Das ist sicher.“

5 Schritte: So setzt du effektiv Grenzen in der Erziehung

Jetzt fragst du dich sicher:

„Das Bild mit dem ‚glatten Geländer‘ klingt in der Theorie super. Aber wie setze ich das im Chaos des Alltags um? Was mache ich konkret, wenn das Geländer ignoriert wird?“

Genau dafür gibt es einen Fahrplan. Diese 5 Schritte zeigen dir, wie du das Verhalten deines Kindes sanft lenkst.

Die Anleitung habe ich mir nicht einfach ausgedacht. Sie basiert auf den Arbeiten von Prof. Dr. Alan E. Kazdin (Yale University). Er ist einer der weltweit führenden Experten für Kinderpsychologie, war Präsident der amerikanischen Psychologen-Vereinigung (APA) und hat fast 50 Bücher zum Thema Erziehung geschrieben.

Seine Methoden sind keine graue Theorie oder bloßes „Bauchgefühl“, sondern wurden in Jahrzehnten der Forschung und in der Arbeit mit tausenden Familien wissenschaftlich überprüft.

💡 Tipp: Wenn du tiefer in seine Arbeit eintauchen möchtest, kann ich dir seinen kostenlosen Online-Kurs „Everyday Parenting“ (auf der Plattform Coursera) sehr ans Herz legen. Der Kurs ist auf Englisch, bietet aber deutsche Untertitel und ist eine Goldgrube für alle Eltern.

Das Ziel: Erziehung fast ohne Bestrafung

Warum nur „fast“? Weil wir realistisch bleiben müssen. Es wird Momente geben, in denen Reden nicht hilft und das Verhalten sofort gestoppt werden muss (z. B. bei Gewalt gegenüber Geschwistern).

Dafür brauchst du eine milde Konsequenz als Notbremse. Aber – und das ist der entscheidende Unterschied – diese Konsequenz ist nur ein winziger Teil der Erziehung. Die eigentliche Arbeit macht das Lob.

Hier ist die Anleitung, wie du das Geländer im Alltag aufbaust:

1. Definiere das Problem (Sei konkret!)

Bevor du etwas ändern kannst, musst du genau wissen, was dich stört. „Sei brav“ ist kein Ziel, das ein Kind verstehen kann. Schreib dir auf, was genau verringert werden soll.

- Zu schwammig: „Mein Kind ist wild.“

- Konkret: „Mich stört, dass mein Kind Spielsachen wirft, anstatt sie hinzulegen.“

2. Finde das „Positive Gegenteil“ (Dein wichtigstes Werkzeug)

Das ist der Kern der gewaltfreien Erziehung. Überlege dir: Was soll dein Kind stattdessen tun? Wir können kein Verhalten „löschen“, wir können es nur durch ein besseres ersetzen.

- Das Problem: Kind wirft mit Spielzeug.

- Das positive Gegenteil: Kind legt Spielzeug auf den Boden oder in eine Kiste.

- Das Problem: Kind haut.

- Das positive Gegenteil: Kind hält die Hände bei sich oder berührt sanft.

- Das Problem: Kind schreit.

- Das positive Gegenteil: Kind spricht mit normaler Stimme.

Notiere dir dieses Wunschverhalten. Denn genau darauf wirst du ab jetzt deine ganze Aufmerksamkeit richten wie einen Scheinwerfer.

Weitere Beispiele für positive Gegenteile findest du hier.

3. Belohne das Gute (Time-In)

Jetzt kommt der Gamechanger. Warte nicht darauf, dass dein Kind etwas falsch macht, um zu reagieren. Suche aktiv nach Momenten, in denen es das positive Gegenteil zeigt. Wenn dein Kind das Spielzeug vorsichtig ablegt (auch wenn es nur Zufall war!): Lobe es sofort und begeistert!

„Super! Ich habe gesehen, wie vorsichtig du das Auto hingelegt hast. Das ist klasse!“

Gib dazu ein High-Five oder eine sanfte Berührung. Damit zeigst du dem Gehirn deines Kindes: „Aha! Dieses Verhalten lohnt sich!“

Dem Verhalten, das du weniger sehen möchtest, schenkst du ab jetzt deutlich weniger negative Aufmerksamkeit, du kannst es bewusst übersehen.

4. Für den Notfall: Eine milde Konsequenz vorbereiten

Wir hoffen, dass das konkrete Loben und bewusste Übersehen ausreicht.

Aber wenn das Verhalten kippt (z. B. das Kind haut trotz Warnung oder ein Spielzeug landet an deinem Kopf), brauchen wir die Bremse.

Hier kommt die milde Konsequenz ins Spiel. Sie dient nur dazu, die Situation zu unterbrechen und zu deeskalieren bzw. dein Kind vor der Selbstjustiz der Geschwisterkinder zu schützen. Bzw. du solltest deinem Kind kurz ein Time-Out geben, bevor du selbst schreist oder grob wirst.

- Wähle weise: Eine kurzes Timeout/Auszeit (1–3 Minuten) oder der Verlust eines Privilegs für den Abend (z. B. heute Abend kein Sandmännchen, kein Fernsehen, kein Hörbuch) reichen völlig.

- Halte es kurz:

- Eine Auszeit (Time-Out) dauert 1-3 Minuten und im Maximalfall 10 Minuten.

- Ein Privileg kann für eine Stunde, den Abend bzw. maximal 24 Stunden gestrichen werden.

- Sehr selten:

- Konsequenzen und Bestrafungen helfen NUR kurz, die Situation zu unterbrechen. Sie bringen deinem Kind nicht bei, was es stattdessen tun soll. Konsequenzen können aber zu mehr Aggression und Vermeidung führen.

- Auszeiten: Für maximal 2 verschiedene Verhaltensweisen * maximal 2 Auszeiten pro Tag pro Verhaltensweise = maximal 4 Auszeiten pro Tag! Je seltener, desto besser.

- Privilegienverlust: Das wird dein Kind am meisten stören. Nur verwenden, wenn die Auszeit nicht funktioniert. Oder beim Verletzen einer wichtigen Sicherheitsregel mit vorheriger Absprache.

- Bleib ruhig: Kündige die Konsequenz vorher an und setze sie dann gelassen, ohne Schimpfen und ohne Vorwurf um. Es ist einfach eine verlässliche Folge der Regel, kein Liebesentzug und kein Machtkampf.

„Wir wollen, dass hier alle sicher sind. Die Regel lautet: Wenn ein Spielzeug deine Schwester oder mich am Kopf trifft, gehst du 2 Minuten in die Auszeit im Flur.“

„Wir gehen hier respektvoll miteinander um. Die Regel lautet: Wenn du mich beleidigst, fällt die PlayStation-Zeit heute Abend aus.“

5. Die 5:1-Regel: Das Verhältnis muss stimmen

Achte darauf, dass die positiven Verstärkungen (Schritt 3) die Konsequenzen (Schritt 4) deutlich überwiegen.

Die Faustregel: Für jedes Mal, wo du schimpfen oder eine Auszeit geben musst, solltest du dein Kind mindestens fünfmal für gutes Verhalten loben.

Hier erkläre ich noch genauer, wie das gehen kann:

- Kinder richtig loben: 7 häufige Fehler beim Lob in der Erziehung

- Babyschritte-Methode: Kindern etwas beibringen & Überforderung vermeiden

- Rollenspiele mit Kindern als spielerische Erziehungsmethode

- Wutanfälle bei Kindern: Diese Methode hilft langfristig

- Erziehung ohne Schimpfen mit positiven Gegenteilen: Komplette Anleitung

- Negative Aufmerksamkeit beim Erziehen? Bewusst Übersehen!

Wann und wie du Konsequenzen richtig einsetzt (Der Notfall-Plan)

Vielleicht fragst du dich jetzt:

„Okay, aber wann genau greife ich denn nun zur Konsequenz? Und welche nehme ich?“

Die Antwort ist simpel: Meistens schenkst du dem unerwünschten Verhalten einfach weniger Aufmerksamkeit, dafür dem positiven Gegenteil viel mehr Aufmerksamkeit. Es gibt also keine negativen Konsequenzen.

Die Konsequenz (wie das Time-Out) ist kein Dauer-Erziehungsmittel, sondern dein Notfall-Werkzeug für drei ganz konkrete Situationen:

- Zum Schutz und zur Deeskalation: Wenn Worte nicht mehr reichen und jemand (ein Geschwisterkind oder du selbst) körperlich oder emotional angegriffen wird. Hier muss das Verhalten sofort gestoppt werden, damit niemand verletzt wird.

- Für den Gerechtigkeitssinn (gegen „Selbstjustiz“): Das ist ein oft unterschätzter Punkt. Wenn ein Kind haut und scheinbar nichts passiert, fühlen sich Geschwister oft gezwungen, das selbst zu regeln – indem sie zurückhauen. Deine Konsequenz signalisiert: „Ich habe das gesehen. Ich kümmere mich darum. Ich sorge hier für Sicherheit.“ Das nimmt dem „Opfer“ den Druck, sich selbst verteidigen zu müssen bzw. der Wunsch sich rächen zu müssen, wird minimiert.

- Als Notbremse für dich selbst: Nutze die Konsequenz genau dann, wenn dein eigener Puls steigt und du merkst: „Gleich würde ich gerne losschreien.“ Bevor du die Beherrschung verlierst und eskalierst, zieh lieber ruhig und kontrolliert die Reißleine. Deinem Kind Angst zu machen oder schlimmeres, ist keine gute Alternative.

Du musst nicht sofort eine Konsequenz einsetzen (außer z.B. bei Gewalt). Gib vorher ein bis zwei kurze, klare Verwarnungen:

„Stopp. Das ist zu wild. Wenn du noch einmal schubst (oder das Kissen ins Gesicht haust), machst du eine Pause in der Auszeit.“

„Wir sprechen freundlich miteinander. Wenn du noch einmal ‚Blödmann‘ sagst, gehst du für 2 Minuten in die Auszeit.“

Wenn das Verhalten dann nicht aufhört, folgt die Konsequenz – ruhig und ohne Diskussion.

Warum Time-Outs oft die beste Wahl sind

Time-Out (Auszeiten) haben als milde Konsequenz riesige Vorteile gegenüber dem klassischen „Spielzeug wegnehmen“:

- Es sind einfach nur drei Minuten Langeweile: Nichts Schlimmes passiert, nichts Wichtiges wird weggenommen.

- Auszeiten sind wiederholbar: Du kannst es notfalls drei- oder viermal am Tag anwenden, ohne dass dir die „Munition“ ausgeht.

- Beruhigung und Deeskalation: Durch die reizfreie Umgebung fahren Kinder oft (nicht immer) tatsächlich runter. Auch du hast kurz Zeit, durchzuatmen und deine Gefühle zu ordnen.

Die „Spielzeug-Pause“ (Mild & Logisch)

Eine logische Konsequenz, die manchmal funktioniert lautet: Wenn ein Spielzeug unsachgemäß benutzt wird (z. B. das Auto wird geworfen oder als Waffe benutzt) oder sich die Geschwister darüber heftig streiten, kommt das Spielzeug in die Auszeit.

- Dauer: Kurz! 10 bis 60 Minuten reichen völlig, damit das Kind merkt: „Hoppla, so kann ich nicht spielen.“

- Das Tabu: Nimm niemals tröstende Gegenstände wie das Lieblingskuscheltier oder Schnuffeltücher weg! Das sind Sicherheitsanker für dein Kind, keine Erziehungsmittel.

⚠️ Wichtige Warnung: „Ringkämpfe“ vermeiden!

Die logische Konsequenz „Spielzeug wegnehmen“ hat im Alltag eine große Tücke: Viele Kinder geben das Spielzeug nicht freiwillig her, sondern klammern sich fest.

Die eiserne Regel lautet: Wenn du dem Kind das Spielzeug nur mit körperlicher Kraft (Zerren, Finger aufbiegen, Entreißen) wegnehmen kannst, lass es sofort sein!

- Warum? Sobald du körperlich wirst, bist du grob. Vielleicht tust du deinem Kind im Eifer des Gefechts sogar weh. Das geht zu sehr in die Richtung „körperlichen Gewalt“.

- Die Folge: Aggression führt zu Gegenaggression. Die Situation eskaliert in einen totalen Wutanfall und langfristig lernt dein Kind durch dein Vorbild nur: „Wer stärker ist, darf sich nehmen, was er will.“

Der Plan B: Die Wahlmöglichkeit (statt Gewalt)

Wenn dein Kind das Spielzeug nicht loslässt, kämpfe nicht. Atme durch und gib die Verantwortung an dein Kind zurück. Biete ihm eine klare Wahl an:

„Ich sehe, du hältst das Auto ganz fest und möchtest es nicht hergeben. Ich werde es dir nicht entreißen.

Aber du hast jetzt die Wahl: Entweder du legst das Auto jetzt freiwillig in die Kiste (Pause für das Auto).Oder du gehst für 2 Minuten in die Auszeit (Pause für dich).

Ich zähle bis 10, dann entscheidest du. 10… 9… 8…“

Das Ergebnis: Entweder das Kind gibt das Auto (Sieg für die Kooperation) oder es geht in die Auszeit (Konsequenz wird eingehalten). In beiden Fällen hast du die Situation gelöst, ohne handgreiflich zu werden.

Wann ein Privilegien-Verlust Sinn macht

Wenn sich dein Kind weigert, in die Auszeit zu gehen (Hier findest du die komplette Anleitung), oder das Verhalten sehr aggressiv war (Hauen, Treten, massive Wut), kann der Verlust von Privilegien sofort eingesetzt werden. Das ist für ein Kind sehr hart, deshalb muss es fair bleiben.

So machen wir es bei uns: Wir nutzen einen sofortigen Privilegien-Verlust (= abends Hörbuch-Verbot) ohne vorherige Auszeit wirklich nur als „rote Linie“ bei besonders aggressivem Verhalten (z. B. Treten oder wenn im Wutanfall Dinge auf Menschen geschmissen werden). Das kommt zur Zeit vielleicht alle zwei bis drei Wochen vor.

Wichtig: Auf keinen Fall würden wir unseren Kindern als Konsequenz täglich Privilegien streichen – das würde sich sofort abnutzen und nur noch Frust erzeugen.

Wichtig: Privilegien sind Bonus-Sachen, keine Grundbedürfnisse!

- ✅ Okay: Abends kein Hörbuch, kein Fernsehen, keine Switch, keine zweite Vorlese-Geschichte (die erste Geschichte als Ritual bleibt!).

- ❌ Nicht okay: Abendessen streichen, Kuscheln verweigern, Licht ausmachen, das Kind ignorieren.

Die Regel lautet: Der Verlust gilt meistens für den aktuellen Abend und maximal für 24 Stunden. Alles, was länger dauert, überfordert das Zeitgefühl eines Kindes und führt nur zu Frust statt Einsicht.

💡 Pro-Tipp: Medienverlust als Konsequenz

Bei elektronischen Medien ist es viel einfacher, die Kontrolle zu behalten, ohne in einen körperlichen Konflikt zu geraten. Du musst niemandem den Controller aus der Hand reißen!

Bei uns sind alle PCs, Konsolen und Bildschirme passwortgeschützt oder über native Mediensperren (wie Google Family Link oder Microsoft Family Safety) geregelt.

- Der Vorteil: Die Geräte schalten sich nach der vereinbarten Zeit (bei uns z. B. 10–30 Minuten am Abend) von alleine aus.

- Kein Streit: Es kann keinen Kampf um das „Ausschalten“ geben, weil die Technik das übernimmt.

- Konsequenz ohne Drama: Wenn es einen Privilegien-Verlust gibt, geben wir die Zeit in der App einfach nicht frei. Das Kind merkt: „Es geht nicht an.“ Das ist oft viel emotionsloser und effektiver als Diskussionen.

Der Ausweg: Wiedergutmachung (Die Strafe verkürzen)

Ein Medienverbot für den Abend bzw. 24 Stunden ist für ein Kind eine halbe Ewigkeit. Prof. Kazdin betont, dass Kinder wenig lernen, wenn sie eine Strafe nur passiv und wütend „absitzen“.

Deshalb gibt es einen cleveren, pädagogischen Kniff: Gib deinem Kind die Wahl, den Verlust vorzeitig aufzuheben.

Das Ziel ist nicht, das Kind leiden zu lassen, sondern die Situation für alle wieder gutzumachen. Da ein heftiger Wutanfall (mit Hauen oder Schreien) für die ganze Familie gruselig und stressig war, kann das Kind eine Aufgabe übernehmen, um diesen Stress „abzuarbeiten“ und der Familie etwas Gutes zu tun.

So oder so ähnlich sage ich es meinen Kindern alle paar Wochen:

„Puh, das war vorhin ganz schön heftig.

Wir haben ja fest abgemacht: Bei einem Wutanfall, bei dem du nach uns trittst, gibt es einen Privilegien-Verlust. Das bedeutet: 24 Stunden keine Medienzeit.

Schau, so steht es auch hier schwarz auf weiß auf unserem Zettel am Kühlschrank.

Aber: Du kannst das wieder gutmachen. Wenn du möchtest, kannst du das Privileg schon früher wiederhaben. Dafür hilfst du uns mit einer Wiedergutmachung für die Familie.

Deine Aufgabe wäre: Finde 10 Paar Socken im Sockenkorb und leg sie zusammen.

Wenn du das machst, ist das Medienverbot aufgehoben. Du kannst es dir ja in Ruhe überlegen. Ich habe dir den Korb in den Flur gestellt.“

Gute Aufgaben für die Wiedergutmachung erfordern Konzentration oder helfen der Familie direkt, sind aber nicht demütigend:

- Die Socken-Challenge: „Finde 10 Paar Socken im Sockenkorb und leg sie richtig zusammen.“ (Das ist für Kinder gar nicht so leicht und erfordert Ruhe und Fokus).

- Für die betroffene Person: „Du kannst das Bett deines Bruders frisch beziehen.“

- Für den Haushalt: Den Altpapierkorb leeren oder den Tisch besonders schön decken.

Warum Wiedergutmachungs-Aufgaben eurer Familie helfen können:

- Positives Ende: Sobald die Socken sortiert sind, ist das Thema vom Tisch! Das Medienverbot wird aufgehoben, du lobst den Einsatz („Toll, wie du geholfen hast!“) und der Tag endet versöhnlich statt im Groll.

- Selbstwirksamkeit: Dein Kind ist nicht das hilflose Opfer deiner Strafe. Es entscheidet selbst: Bleibe ich ohne Medien, oder helfe ich der Familie und bekomme das Privileg zurück?

- Gerechtigkeit: Die Geschwister sehen: „Das Verhalten hatte Folgen, aber er/sie hat sich auch angestrengt, es wieder gutzumachen.“

Der Unterschied zu „logischen Konsequenzen“

Das Schöne an dieser Methode (nach Prof. Kazdin) ist: Du musst keine Gehirn-Akrobatik betreiben, um krampfhaft eine „logische“ Verbindung zu finden. Es gibt schon Tage im Voraus klare Absprachen und Regeln.

- Wenn nötig, gibst du ein oder zwei Verwarnungen.

- Wenn das nicht hilft, folgt die Auszeit.

- Wenn die verweigert wird, kann sie um eine Minute verlängert werden bis maximal 10 Minuten.

- Dein Kind möchte immer noch nicht in die Auszeit gehen? Dann folgt der vorher besprochene „unlogische“ Privilegien-Verlust.

- Bei seltenem, sehr aggressivem Verhalten: Sofortiger Privilegien-Verlust für 24 Stunden. (Falls es nur alle paar Wochen passiert.)

Die Vorteile:

- Diese Konsequenzen sind mild, kurz und berechenbar.

- Es gibt keine Überraschungen für dein Kind.

- Du musst nicht nachdenken und dir nicht überlegen, ob es „logisch“ ist. Damit verhinderst du, dass du im Affekt überreagierst.

Wann „logische Konsequenzen“ trotzdem passen

Natürlich darfst du Logik weiterhin nutzen, wenn sie wirklich passt und mild ist.

- Schorle verschüttet: Ja, ihr könnt gerne zusammen üben, wie man den Tisch abwischt. (Wiedergutmachung).

- Mit Matsch-Schuhen reingelaufen: Wer den Flur dreckig macht, hilft kurz beim Fegen oder holt den Staubsauger. (Einfache Verantwortung für das eigene Handeln).

- Mit der Nerf-Gun auf Menschen geschossen: Die Pistole kommt weg und kann in einer Stunde wiederbekommen werden. (Logischer Schutz).

- Streit um ein bestimmtes Spielzeug: Wenn sich Geschwister um ein einziges Spielzeug streiten, macht das Spielzeug eine kurze Pause (10 Minuten) auf dem Schrank, bis sich die Gemüter beruhigt haben und die Kinder mit oder ohne deine Hilfe eine Lösung gefunden haben (Deeskalation). Vielleicht hilft ein Timer?

- Tisch angemalt (statt Papier): Wer den Tisch anmalt, hilft mit Schwamm und Wasser, ihn wieder sauber zu schrubben. (Logische Folge der Handlung, ohne Schimpfen).

Wichtig dabei: Die Aufgabe darf dein Kind nicht überfordern. Oft müssen Dinge wie „Aufwischen“ oder „Reparieren“ erst einmal geübt werden. Lass dein Kind also nicht allein, sondern hilf ihm gerne dabei, den Fehler zu beheben.

Vorsicht: Den Lieblingsteddy wegzunehmen, weil das Zimmer nicht aufgeräumt ist, ist nicht mild und auch nicht logisch. Das ist grausam.

Welche Konsequenzen zu harsch sind

Egal ob du es Konsequenz, Strafe oder Denkzettel nennst: Sie sollten mild und kurz sein. „Kurz“ heißt bei Auszeiten 1-3 Mintuten und beim Spielzeug- oder Medienverlust eine bis maximal 24 Stunden.

Aber was ist mild und wo beginnt „zu harsch“?

1. Achtung, Sackgasse: Diese Strafen gehen nach hinten los

Viele Maßnahmen rutschen im Alltag durch, haben aber tückische Nebenwirkungen, weil sie positive Dinge negativ besetzen oder das Kind unnötig stressen. Sie sind viel zu harsch!

- Essen als Druckmittel: „Wenn du nicht lieb bist, gibt es keinen Nachtisch!“ – Damit machst du Essen zu einer Währung für Wohlverhalten. Das fördert ein ungesundes Verhältnis zum Essen (emotionales Essen) und Essstörungen. Süßigkeiten sollten Genussmittel sein, kein Erziehungsinstrument.

- Schlafen als Strafe: „Du bist so nörgelig, geh sofort ins Bett!“ (außerhalb der Schlafenszeit) – Das Bett muss ein Ort der Geborgenheit und Ruhe sein. Wenn es zum Strafraum wird, darfst du dich nicht wundern, wenn dein Kind abends Theater macht und nicht schlafen will.

- Schulstoff als Strafarbeit: „Du warst frech, jetzt rechnest du zur Strafe zwei Seiten Mathe extra!“ – Du bringst deinem Kind damit bei: Lernen = Strafe. Das zerstört die Motivation für die Schule nachhaltig. Lernen sollte nie als Buße eingesetzt werden.

- Hobbys & Sport streichen: „Wenn du nicht spurst, gehst du heute nicht zum Fußball!“ – Sport ist der wichtigste Ausgleich für Kinder, um Stress abzubauen und Energie loszuwerden. Wenn du dieses Ventil schließt, wird das Kind zu Hause oft noch unruhiger. Du bestrafst dich damit also selbst.

- Sportliche Aufgaben als Zwang: „Zehn Liegestütze“ oder „Zur Strafe Trampolin springen, bis du müde bist“. – Was beim Militär funktioniert, hat in der Erziehung nichts verloren. Körperliche Anstrengung als Strafe zu nutzen, grenzt an körperliche Züchtigung und verknüpft Bewegung mit Zwang und Schmerz.

- Schweigen als Strafe (Silent Treatment): Wenn Eltern tagelang nicht mit dem Kind reden oder es ignorieren. – Das ist emotionale Manipulation auf hohem Niveau. Es signalisiert dem Kind brutal: „Du bist es nicht wert, dass ich mit dir spreche.“

2. Stopp! Diese Maßnahmen sind niemals okay

Diese Konsequenzen sind tabu, weil sie die psychische Sicherheit und Integrität deines Kindes angreifen.

- Anschreien (Verbale Gewalt): Schreien ist keine Erziehung, sondern ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Es gilt als verbale Form der Gewalt, weil es deinem Kind Angst macht und es in den Alarmzustand (Flucht oder Kampf) versetzt. Wenn du brüllst, lernen Kinder: „Wer am lautesten ist, setzt sich durch.“ Das kann dazu führen, dass dein Kind dich zurück anschreit und ihr euch ständig im Eskalations-Modus befindet.

- Kind Hungern lassen: Die alte Logik: „Wer zu spät zum Essen kommt, bekommt nichts.“ Warum das ein No-Go ist: Essen ist ein Grundbedürfnis. Hunger als Strafe zu nutzen, ist körperlich und psychisch schädlich.

- Mit Verlassen drohen: „Wenn du jetzt nicht kommst, gehe ich ohne dich! Tschüss!“ (und wirklich losgehen). – Das löst bei Kindern Todesangst aus (Verlassensangst). Sie kommen dann zwar mit, aber aus purer Panik, nicht aus Einsicht. Das zerstört das Urvertrauen.

- Tröstende Gegenstände wegnehmen: Den Lieblingsteddy oder das Kuscheltuch zur Strafe zu konfiszieren, ist grausam. – Diese Gegenstände sind „Sicherheitsanker“. Wenn es deinem Kind schlecht geht (und das tut es, wenn es bestraft wird), braucht es diesen Trost zur Regulation. Nimmst du ihn weg, ziehst du ihm den Boden unter den Füßen weg.

- Privatsphäre einschränken: Die Zimmertür aushängen oder das Tagebuch lesen. – Das ist eine Verletzung der persönlichen Grenzen und signalisiert totales Misstrauen.

- Öffentliches Beschämen („Der Pyjama-Walk“): Die alte Logik: Wer trödelt oder seine Wäsche nicht sortiert, geht eben im Schlafanzug oder mit dreckigen Flecken zur Schule. Die Scham vor den anderen soll ihm eine Lehre sein. Warum das ein No-Go ist: Das ist soziale Demütigung. Es verletzt die Würde deines Kindes und bricht das Vertrauen, dass du es beschützt.

- Angst machen: „Wenn du nicht brav bist, holt dich die Polizei / kommt der Doktor und gibt dir eine Spritze.“ – Damit instrumentalisierst du Angst und machst wichtige Helfer (Polizei/Arzt) zu Feindbildern.

- Öffentliches Bloßstellen: Das Fehlverhalten des Kindes laut vor anderen Eltern oder Freunden erzählen. – Das verletzt die Würde des Kindes zutiefst und bricht seine Loyalität zu dir.

- Nachäffen und Verspotten: Wenn das Kind weint und der Erwachsene es mit weinerlicher Stimme nachmacht. – Das ist pure Demütigung. Das Kind fühlt sich in seinem Schmerz nicht ernst genommen und lächerlich gemacht.

- Körperliche Übergriffe: Eiskalt abduschen oder den Mund mit Seife auswaschen. – Das ist keine Erziehungsmethode, das ist körperliche Misshandlung, ein Schock für das System und gesundheitsschädlich.

- Liebesentzug & Isolation: Das Kind wie Luft behandeln oder stundenlang im Zimmer isolieren. – Für ein Kind ist die Verbindung zu den Eltern überlebenswichtig. Liebesentzug löst existenzielle Ängste aus.

- Körperliche Strafen: Jeder Klaps, jedes grobe Anfassen ist ein No-Go.

Merke: Alles, was dem Kind Angst macht, es beschämt oder ihm Schmerzen zufügt, ist keine Erziehung, sondern Machtmissbrauch.

Puh, tief durchatmen

Ein wichtiger Gedanke für dich: Hast du dich gerade bei einem dieser Punkte ertappt? Fühlt sich das schwer an?

Bitte atme tief durch.

Wir alle machen Fehler. Wir alle haben schon Dinge getan, die wir bereuen, weil wir es in dem Moment nicht besser wussten oder überfordert waren.

Verurteile dich nicht. Schuldgefühle helfen niemandem. Wichtig ist nur, dass du es jetzt weißt und ab heute einen neuen Weg gehen kannst. Du bist eine gute Mama/ein guter Papa, weil du diesen Artikel liest und etwas ändern möchtest. ❤️

Du hast jetzt gesehen, was nicht funktioniert (Härte, Logik-Fallen, Druck). Lass uns den Fokus jetzt wieder darauf richten, was funktioniert. Denn du musst das Rad gar nicht neu erfinden.

Du brauchst nur deine zwei Werkzeuge: Die milde Bremse (für den Notfall) und das Gaspedal (Lob).

Spickzettel: 4 Alltags-Probleme gelöst (ohne logische Konsequenz)

Du fragst dich, wie du die kritischen Situationen von oben konkret lösen kannst, ohne in die Falle der „logischen Konsequenz“ zu tappen?

Hier zeige ich dir an den vier Beispielen, wie du den Fokus wechselst: Weg vom Bestrafen, hin zu Positiver Führung (Time-In) und – nur wenn es gefährlich wird – einer milden Bremse (Notfall).

| Situation & „Alte Logik“ (Vermeiden) | Besser: Positive Führung & Milde Bremse |

| 1. Spielzeug werfen Alte Folge: Spielzeug wegnehmen. Problem: Kind ist frustriert, hat nichts mehr und sucht sich das nächste Wurfgeschoss. | Time-In (Fokus): Lobe sofort, wenn es nicht wirft: „Danke, dass du das Auto hingelegt hast!“ Pro-Tipp: „Friedliche“ Wutanfälle üben Notfall (Gefahr): Wenn das Werfen jemanden verletzt: 1 Minute Auszeit zum Abkühlen. |

| 2. Essen werfen Alte Folge: Teller weg („Wer spielt, ist satt“). Problem: Kind hat noch Hunger = Wutanfall wegen Unterzuckerung. | Time-In (Fokus): Lobe jeden Bissen, der im Mund landet: „Wow, du isst ja richtig toll!“ Pro-Tipp: Trockenübung machen, was dein Kind sagen kann, wenn es nicht mehr essen will (und z.B. lieber was malen) Notfall: Kurz wegdrehen (keine Show bieten) oder 1 Minute Pause vom Tisch. |

| 3. Sand werfen (Spielplatz) Alte Folge: „Wir gehen sofort nach Hause.“ Problem: Sippenhaft für alle (auch Geschwister/Eltern werden bestraft). | Time-In (Fokus): Zeige Alternativen: „Toll, wie du den Sand in den Eimerschaufelst!“ Notfall (Gefahr): Kind aus der Situation nehmen. 2 Minuten Auszeit auf der Parkbank, dann neuer Versuch. |

| 4. Aufräumen verweigern Alte Folge: „Der blaue Sack kommt!“ (Wegwerfen). Problem: Wirkt wie Diebstahl, macht Angst und sorgt für leeres Zimmer. | Time-In (Fokus): Mach es kleinschrittig! Ansage: „Nur die roten Autos.“ Das Lob: „Wow, das erste Auto ist schon drin! Du bist ja blitzschnell!“ (Party für jeden Bauklotz). |

Fazit: Weniger Konsequenzen, mehr positive Verstärkung

Es klingt vielleicht komisch, aber es ist wahr: Für die allermeisten Dinge, die dich im Alltag nerven oder dir nicht gefallen, brauchst du weder Auszeiten noch Konsequenzen – und erst recht kein Schimpfen.

Die „Notbremse“ (Time-Out) ist wirklich nur für den Notfall gedacht. Für alles andere reicht es fast immer aus, wenn du dir das positive Gegenteil notierst, diesem Verhalten viel mehr Aufmerksamkeit schenkst und es konkret lobst.

Schauen wir uns zum Schluss noch einmal das Fahrrad-Beispiel an. Statt das Rad zur Strafe in den Keller zu sperren (was nur Frust erzeugt), probier es mal so:

- Vorher besprechen: Erkläre in Ruhe, wo das Rad hingehört.

- Üben: Mach ein kurzes Rollenspiel und schiebt das Fahrrad einmal gemeinsam als „Trockenübung“ in die Garage.

- Hilfe anbieten: „Komm, ich halte dir die Tür auf. Dann kannst du dein Fahrrad aufräumen.“

- Loben: Feiere jeden kleinen Fortschritt (Babyschritte)! „Super, das Rad steht schon vor der Garage! Soll ich dir noch einmal zeigen, wie die Garagentür aufgeht?“

Du wirst sehen: Bald räumt dein Kind sein Fahrrad ganz allein richtig weg. Ganz ohne Drohungen, ohne „logische Konsequenzen“ und ohne schlechte Laune. Erziehung darf leicht sein – wenn wir unsere Energie darauf verwenden, das Gute wachsen zu lassen.

Schreibe einen Kommentar