Hast du dich schon einmal gefragt, wie es so weit kommen konnte, dass du dein Kind anschreien musst, damit es überhaupt zuhört?

Vielleicht fühlst du dich im Umgang mit deinem Kind oft machtlos, verlierst schnell die Geduld oder kannst die gemeinsame Zeit gar nicht mehr richtig genießen.

Es scheint, als würde dein Kind nur noch zuhören, wenn du laut wirst, ihnen Angst machst oder schlimme Sachen androhst – und selbst dann bleibt das Miteinander oft angespannt.

Wenn dir diese Gedanken vertraut vorkommen, bist du nicht allein. Viele Eltern stehen vor ähnlichen Herausforderungen und suchen nach Antworten:

Warum fühlt sich der Familienalltag so anstrengend an?

Und vor allem: Wie kann sich das wieder ändern?

Inhaltsverzeichnis

- Was ist Kindern wichtig?

- Wie Konflikte zwischen Eltern und Kindern entstehen – und warum das Anschreien von Kindern sie verschärft

- Beispiel: Anschreien von Kindern beim Zähne putzen

- Warum Eltern ihre Kinder anschreien oder harsch bestrafen

- Anschreien führt dazu, dass Eltern und Kinder den Kontakt vermeiden

- Unerzogen: Der gefährliche Weg zwischen Permissivität und Überforderung

- Wenn „authentisch“ erziehen zum Anschreien von Kindern führt

- Die goldene Mitte: Klare, liebevolle „autoritative Erziehung „

- Moderne Erziehungsmethoden als l iebevolle Alternativ e

Was ist Kindern wichtig?

Kinder wollen spielen, entdecken und sich amüsieren – das steht für sie an erster Stelle. Solange keine ernsthaften negativen Konsequenzen drohen, folgen sie diesem natürlichen Impuls. Und mal ehrlich: War es bei dir als Kind anders?

Heute haben sich deine Prioritäten verändert. Verantwortung steht im Vordergrund, und du weißt, dass zu viel Zeit für Vergnügen Folgen haben kann – sei es eine unordentliche Wohnung, nichts mehr sauberes zum Anziehen oder sogar eine Kündigung, wenn du lieber Candy Crush spielst oder Zeit.de liest, statt deinem Chef die Fällige Excel-Tabelle zu schicken.

Dein Kind kennt diese Grenzen noch nicht. Es richtet sich nach dem, was ihm Freude bereitet, und genau hier entstehen so viele Konflikte. Während dein Kind sich auf sein eigenes Ziel konzentriert, versuchst du ihm die Bedeutung von Regeln und Pflichten näherzubringen – ein ständiges Spannungsfeld.

Wie Konflikte zwischen Eltern und Kindern entstehen – und warum das Anschreien von Kindern sie verschärft

Probleme in der Eltern-Kind-Beziehung entstehen oft, wenn deine Wünsche mit den Zielen deines Kindes kollidieren. Stell dir vor, dein Kind baut gerade ein Lego-Haus, und du sagst, es soll aufräumen oder mit dir zum Zähneputzen ins Bad kommen. Für dein Kind bedeutet das eine Unterbrechung des Spiels – Widerstand ist vorprogrammiert.

Wenn dein Kind deine Aufforderung ignoriert, merkt es womöglich: „Ich kann weiterspielen, solange ich so tue, als hätte ich nichts gehört.“ Greifst du dann nicht ein, lernt es, dass Ignorieren funktioniert.

Beharrst du jedoch erneut auf deiner Anweisung, fühlt sich dein Kind in die Enge getrieben und probiert vielleicht andere Strategien wie Verhandeln („Noch fünf Minuten!“) oder Verzögern („Warum muss ich das jetzt machen? Das ist unfair!“) aus.

Gehst du darauf ein, verstärkt das diese Verhaltensmuster – bleibst du konsequent, kann das kurzfristig zu großem Widerstand bei deinem Kind führen.

Gerätst du zusätzlich in Zeitdruck oder fühlst dich hilflos, kann es passieren, dass du Druck ausübst oder sogar auf Anschreien von Kindern zurückgreifst. Doch solche Reaktionen bergen das Risiko, dass sich negative Gefühle auf beiden Seiten verfestigen und dein Kind sich in Zukunft noch weniger kooperativ zeigt. Schimpfen, Moralpredigten und andere Bestrafungen helfen meist nur kurzfristig, bewirken aber langfristig oft das Gegenteil: Kinder fühlen sich ungerecht behandelt und reagieren mit Trotz, Wutanfällen oder gar körperlicher Aggression.

Wird das Verhalten eines Kindes durch Nachgeben seitens der Eltern „belohnt“, verstärkt sich dieser Kreislauf. Widerstand oder Verweigerung werden so zu gelernten Strategien.

Diese Machtkämpfe belasten schließlich die Beziehung und machen den Alltag anstrengend. Daher ist es entscheidend, problematische Muster früh zu erkennen und sie durch liebevolle, konsequente und wertschätzende Strategien zu ersetzen – bevor sich Konflikte weiter zuspitzen.

Beispiel: Anschreien von Kindern beim Zähne putzen

Schauen wir uns noch einmal genauer an, was auf Seiten der Eltern passiert.

Dein Ziel ist klar: Du möchtest, dass dein Kind ins Bad kommt, den Mund aufmacht und die Zähne ordentlich putzt, damit es keine Karies bekommt und im Kindergarten nicht aus dem Mund riecht.

Dein erster Versuch ist freundlich: „Komm bitte ins Bad, wir müssen die Zähne putzen.“ Wenn dein Kind darauf reagiert, fühlst du dich bestätigt, dass Höflichkeit ausreicht. Doch oft passiert das Gegenteil – dein Kind ignoriert dich.

Jetzt versuchst du es etwas bestimmter: „Komm jetzt ins Bad, es ist wichtig!“ Vielleicht wird dein Ton schärfer, um klarzumachen, dass es dir ernst ist. Wenn dein Kind darauf eingeht, lernst du, dass eine festere Stimme funktioniert. Aber wenn dein Kind weiterhin nicht reagiert, fängst du an, frustriert zu werden.

Die nächste Stufe ist das Anschreien von Kindern: „Ich habe gesagt, du sollst ins Bad kommen und die Zähne putzen!“ Wenn dein Kind jetzt folgt, könnte es sein, dass du glaubst, dass Anschreien von Kindern notwendig ist, um Gehör zu finden. Doch was, wenn das Kind immer noch nicht kooperiert?

An diesem Punkt könnte die Eskalation weitergehen – zum Beispiel mit Drohungen: „Wenn du jetzt nicht die Zähne putzt, gibt es morgen keine Süßigkeiten!“ oder „Dann fällt Weihnachten aus!“ Solche Aussagen können kurzfristig funktionieren, weil sie Angst machen und Druck aufbauen. Doch was, wenn auch das nicht hilft?

Viele Eltern greifen dann in ihrer Verzweiflung zu noch drastischeren Mitteln. Manche schreien immer lauter, andere beleidigen ihr Kind („Du bist so stur!“, „Du bist so ein Esel!“) oder drohen sogar körperliche Strafen an. Einige Eltern – und Studien zeigen, dass fast die Hälfte der Befragten in Deutschland einen Klaps auf den Po noch in Ordnung findet – greifen tatsächlich zu Gewalt. Wenn solche Maßnahmen kurzfristig erfolgreich sind, lernen Eltern, dass diese Strategien scheinbar „funktionieren“.

Leider ist psychische Gewalt die häufigste Form der Misshandlung, die leider auch gravierende Folgen hat. Das Anschreien von Kindern ist auch eine Form von psychischer Gewalt, da sie Kinder Erschreckt und ihnen Angst macht. (Das Anschreien wird leider auch oft von Einschüchterung und Beleidigungen begleitet.)

Warum Eltern ihre Kinder anschreien oder harsch bestrafen

Wenn eine Strategie nicht funktioniert, suchst du automatisch nach Alternativen. Das gilt auch in der Erziehung: Wenn höfliche Bitten wie „Bitte komm ins Bad und putz deine Zähne“ keine Wirkung zeigen, greifen viele Eltern zu härteren Methoden wie Anschreien von Kindern oder Drohungen.

Auch wenn solche Maßnahmen kurzfristig effektiv erscheinen, mögen die meisten Eltern sie nicht. Sie fühlen sich frustriert oder haben Schuldgefühle, nutzen sie aber trotzdem, weil sie keine andere Lösung sehen, um ihr Kind zum Zuhören zu bringen.

Das Problem: Harsche Methoden belasten nicht nur die Beziehung, sie sind langfristig auch ineffektiv. In vielen Studien wurde herausgefunden, dass psychische Gewalt (Herunterputzen, Angst machen, …) und physische Gewalt (grob sein, hauen, …) dazu führen, dass Kinder schlechter Anweisungen folgen und aggressiver werden. Eltern erreichen also genau das Gegenteil von dem, was sie wollen!

Es gibt noch ein weiteren kritischen Punkt: Kinder gewöhnen sich an wiederholte Bestrafungen, sodass diese mit der Zeit an Wirksamkeit verlieren. In der Psychologie nennt man dieses Phänomen „Habituation gegenüber Strafen“. Dadurch geraten Eltern oft in einen Eskalationskreislauf, bei dem immer härtere Strafen notwendig erscheinen, um eine Reaktion zu erzielen – während Vertrauen und Bindung zum Kind zunehmend leiden.

Anschreien führt dazu, dass Eltern und Kinder den Kontakt vermeiden

Dieses Spannungsfeld zwischen den Anforderungen der Eltern und dem Wunsch nach Freude bei den Kindern wird schnell zum Machtkampf: Du erhöhst den Druck, während dein Kind Widerstand leistet oder trotzt.

Das Ergebnis? Negative Gefühle und eine belastete Beziehung. Was mit kleinen Konflikten beginnt, wird oft zu harschen Auseinandersetzungen, die von negativen Gefühlen und Stress geprägt sind.

Ein gefährlicher Kreislauf entsteht:

- Eltern fühlen sich zunehmend unsicher im Umgang mit ihrem Kind und greifen immer häufiger zum Anschreien von Kindern, um Gehör zu finden. Oder sie haben das Gefühl, auf „Eierschalen zu laufen“, immer in Angst, wie ihr Kind reagieren wird.

- Gleichzeitig erleben Kinder ihre Eltern als streng, laut oder ungerecht und beginnen vielleicht zu denken: „Wenn Mama oder Papa da ist, werde ich sowieso nur angemeckert oder angeschrien.“

Dieser Kreislauf führt zu einer gefährlichen Dynamik: Vermeidung.

- Eltern ziehen sich zurück, um Konflikte zu vermeiden. Sie vermeiden es, Anweisungen zu geben oder Grenzen zu setzen, weil sie keine weitere Eskalation riskieren wollen.

- Kinder meiden ihre Eltern, weil sie das Gefühl haben, dass sie nur kritisiert oder bestraft werden, sobald ein Elternteil auftaucht.

Diese gegenseitige Distanzierung belastet nicht nur den Alltag, sondern auch die Bindung zwischen Eltern und Kind. Vertrauen, Nähe und das Gefühl, füreinander da zu sein, gehen immer mehr verloren.

Doch so muss es nicht bleiben. Die Lösung ist, gemeinsam in dieselbe Richtung zu gehen, statt gegeneinander zu arbeiten. Mit modernen Erziehungsmethoden und wissenschaftlich geprüften Erziehungstechniken können Familien lernen, diese Muster zu durchbrechen. Das Ziel ist es, die Beziehung zu stärken, Konflikte zu entschärfen und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Eltern und Kinder wieder sicher und verbunden fühlen.

Unerzogen: Der gefährliche Weg zwischen Permissivität und Überforderung

Manche Eltern denken vielleicht: „Wenn ich mein Kind einfach machen lasse und nichts mehr fordere, dann gibt es keine Konflikte mehr. Keine Machtkämpfe, keine Eskalationen, keine negativen Gefühle.“ als Ausdruck ihrer Vermeidung.

Diese Idee mag verlockend erscheinen, denn wer möchte nicht den ständigen Stress und die Auseinandersetzungen vermeiden? Doch diese Strategie führt oft in eine gefährliche Richtung: die permissive Erziehung. Diese Erziehungsform steht einfach ausgedrückt für „Wir lassen dem Kind freie Hand und greifen nicht ein“.

Permissive Erziehung bedeutet, dass Eltern kaum noch Grenzen setzen oder Erwartungen an ihr Kind stellen. Das Kind darf tun, was es will. Die Eltern wollen Wärme schenken, vieles Erklären, greifen nicht ein, selbst wenn Regeln oder Routinen verletzt werden. Das klingt zunächst nach Harmonie, hat aber schwerwiegende Nachteile, die in vielen verschiedenen Studien nachgewiesen wurden.

- Gesundheitliche Risiken: Wenn ein Kind beispielsweise nicht zum Zähneputzen angehalten wird, können schwere Karies und schmerzhafte Zahnprobleme die Folge sein. Das ist nicht nur vermeidbar, sondern wird im Extremfall sogar als Kindesvernachlässigung gewertet.

- Unsicherheit für das Kind: Kinder brauchen klare Regeln und Orientierung, um sich sicher und geborgen zu fühlen. Ohne diese Leitplanken können sie das Gefühl entwickeln, auf sich allein gestellt zu sein.

- Grenzen der Eltern: Viele Eltern, die permissiv erziehen, stoßen irgendwann an ihre Grenzen. Sie fühlen sich überfordert, weil das Kind immer mehr fordert und sie keine Möglichkeit sehen, effektiv einzugreifen. Diese Überforderung führt oft zu Frustration, die dann – trotz bester Vorsätze – in Anschreien von Kindern oder harschen Bestrafungen endet.

Eltern, die anfangs permissiv sind und kaum eingreifen, unterdrücken oft ihren eigenen Stress und ihre Bedürfnisse. Das Kind darf (fast) alles machen, während die Eltern versuchen, Konflikte um jeden Preis zu vermeiden. Diese Haltung kann jedoch dazu führen, dass sich immer mehr Spannungen bei den Eltern aufbauen – sie fühlen sich irgendwann völlig überfordert, weil sich das Kind an keinerlei Regeln hält und immer mehr fordert.

Kommt es dann zum sprichwörtlichen „Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“, reißen die Eltern plötzlich die Geduld und sie kippen ins andere Extrem. Aus der anfänglichen Duldung wird ein harsches Durchgreifen: Anschreien von Kindern, Drohungen oder sogar Strafen. Dieser extreme Kontrast – von nahezu grenzenloser Nachgiebigkeit zu abruptem Autoritätsanspruch – ist für Kinder besonders verwirrend. Sie lernen nicht, mit klaren und verlässlichen Regeln umzugehen, sondern erleben, dass die Stimmung der Eltern unberechenbar umschlägt.

Wenn „authentisch“ erziehen zum Anschreien von Kindern führt

Wenn ein konsequentes „Nicht-Erziehen“ nicht die gewünschten Ergebnisse bringt, raten manche Influencer dazu, „authentisch“ zu bleiben. Das heißt, sie empfehlen weiterhin wenig oder gar nicht zu erziehen, aber gleichzeitig offen zu sagen oder zu zeigen, wenn man wütend ist. Die Idee dahinter: Kinder sollen spüren, dass Eltern echte Gefühle haben und diese auch äußern dürfen.

Allerdings kann das schnell zu Missverständnissen führen. „Authentisch“ zu sein bedeutet nicht automatisch, alle Emotionen ungefiltert ins Kind hinein zu projizieren oder es gar anzuschreien, wenn man verärgert ist. In solchen Situationen entsteht für Kinder leicht das Bild: „Mama oder Papa sind unberechenbar, und wenn sie mich nicht ignorieren, brüllen sie mich an.“ Das führt weder zu einem harmonischen Miteinander noch zum Lernen sozialer Kompetenzen.

Echte Authentizität heißt vielmehr, Gefühle wie Wut oder Frust anzuerkennen, aber auf eine Weise auszudrücken, die das Gegenüber nicht verletzt. Es bedeutet, den eigenen Ärger zu regulieren und sich zu fragen: „Was kann ich tun, damit mein Kind meine Grenzen respektiert, ohne dass wir uns gegenseitig anschreien oder ignorieren?“ So bleibt das Miteinander respektvoll, und Kinder lernen einen konstruktiven Umgang mit Konflikten – statt nur zu erfahren, dass sie entweder alles dürfen oder lautstarke Reaktionen auf sich ziehen.

Die goldene Mitte: Klare, liebevolle „autoritative Erziehung„

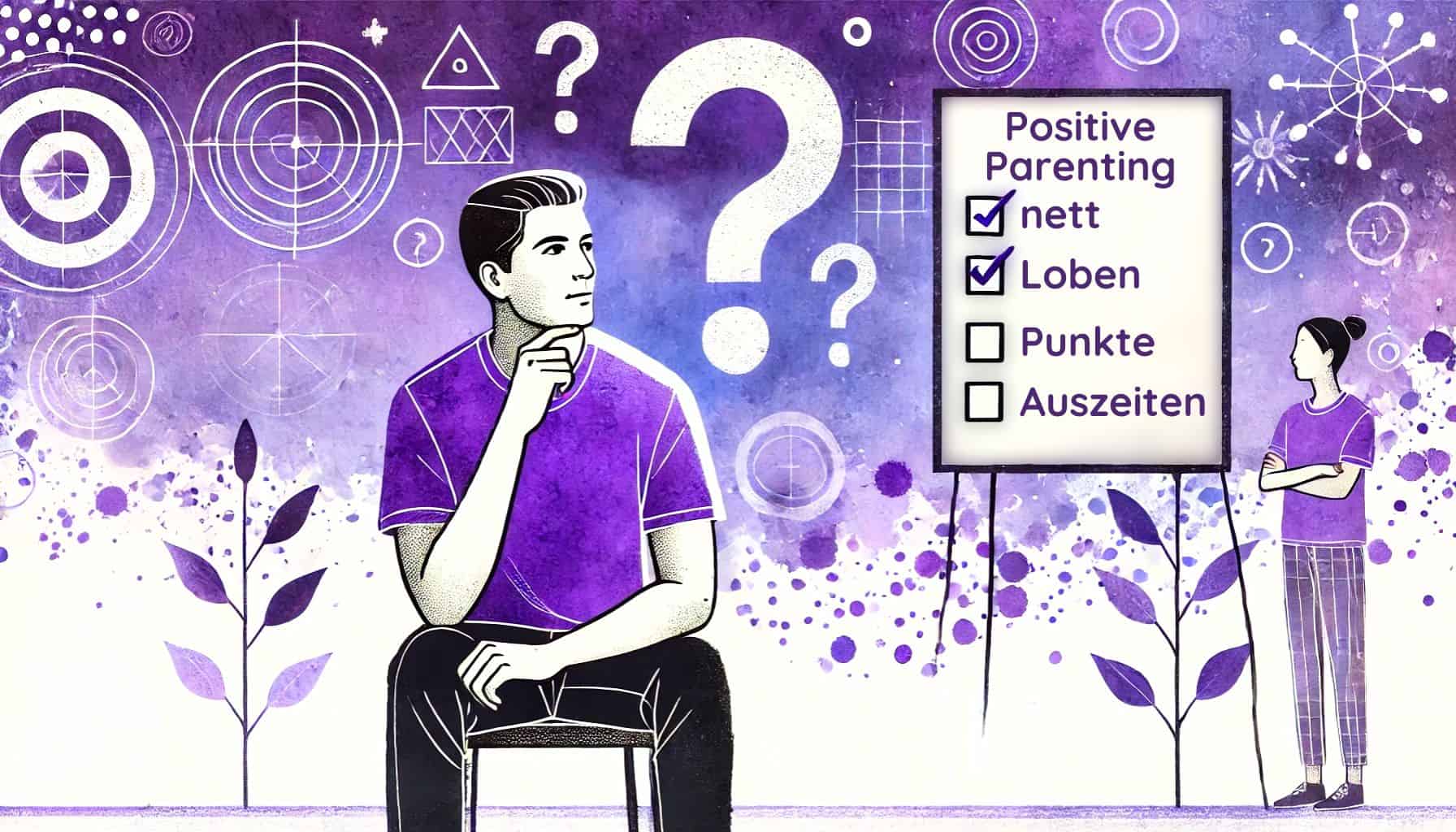

Weder permissive noch autoritäre Erziehung sind langfristig erfolgreich. Laut verschiedenen Studien ist die autoritative Erziehung der goldene Mittelweg.

Klare Regeln werden gegeben, die mit Liebe, Geduld und Verständnis umgesetzt werden. Es geht darum, Kindern Orientierung und Struktur zu geben, ohne ihre Autonomie zu untergraben.

Ja, Konflikte sind unvermeidlich – aber sie können respektvoll gelöst werden ohne das Anschreien von Kindern, sodass sie nicht zur Belastung, sondern zur Chance für Wachstum und Verbindung werden. Kinder brauchen Eltern, die sie leiten, aber auch zuhören. Und Eltern brauchen Wege, ihre eigenen Grenzen zu schützen, ohne die Beziehung zu ihrem Kind zu gefährden.

Moderne Erziehungsmethoden als liebevolle Alternative

Moderne Erziehungsmethoden sind ein wissenschaftlich fundierter Ansatz, der Eltern und Kindern gleichermaßen zugutekommt. Basierend auf Studien, einschließlich randomisierten Kontrollstudien (RCTs) und Meta-Analysen, zeigt sich, dass Eltern mit diesen Techniken nicht nur effektiver kommunizieren, sondern sich auch besser fühlen, weil ihre Kinder auf sie hören.

Gleichzeitig profitieren Kinder davon, da sie das Gefühl behalten, eine gewisse Kontrolle über ihre Umgebung zu haben.

Bei modernen Erziehungsmethoden wird der Wunsch von Kindern, Spaß zu haben, genutzt – anstatt ihn zu unterdrücken. So gelingt Erziehung ohne Anschreien von Kindern, während Eltern und Kinder gleichermaßen profitieren.

Die positive Parenting Techniken verbessern die Eltern-Kind-Beziehung, schaffen mehr Harmonie im Familienalltag und wirken sich positiv auf die psychische Gesundheit aller Beteiligten aus.

Schreibe einen Kommentar